Neuigkeiten

„Seeing Style: How Style Orients Phenopractices across Action, Media, Space, and Time“

Niklas Woermann (University of Southern Denmark)

Wie formen Medienpraktiken unsere Wahrnehmung und Interaktion? Niklas Woermann, 2021 Mercator Fellow am SFB, geht dieser Frage nach in seinem 2024 erschienenen Buch Seeing Style.

Über das Buch

Aufbauend auf einer ethnografischen Studie zur Freeskiing-Subkultur entwickelt das Buch eine Theorie der Phenopractices – verkörperten Praktiken der Wahrnehmung und des Ausdrucks von Stil. Durch die Verbindung von Ansätzen aus Phänomenologie, Kultursoziologie und Medienforschung liefert Woermann neue Impulse zur Rolle visueller Ordnung in sozialen Praktiken. Eine spannende Lektüre für alle, die sich mit Medien, Praktiken und kultureller Wahrnehmung beschäftigen!

Verlagstext:

„How do social practices prefigure experiences, and how does embodied experience organize the performance of practices? This book suggests that the classic concept of style offers a fresh answer to the question how doings and sayings are linked into practice bundles.

Based on a rich ethnographic study of the visual practices of the German-speaking freeskiing subculture, this work develops a theory of phenopractices, or embodied cultural practices dedicated to apprehending and expressing style. Focusing on the visual dimension, it extends the thought of Garfinkel and Schatzki using recent insights from science and technology studies and research at the intersection of neuroscience and phenomenology. This offers a new perspective on fundamental practice-theoretical questions about the nature of practice elements, social order in the context of rules and regularity, or action and practical intelligibility.

Each chapter discusses and develops foundational concepts such as time, space, action, emotion, or perception based on an analysis of freeskiing practices such as planning a route in the backcountry, testing a new ski model, or judging freestyle contests. The central argument is that cultural styles of conduct are not only symbolic structures, but a functional resource which organizes situational intelligibility and thus enables social order based on aligned and managed embodied routines. Because the stabilization, dissemination, and evolution of such styles happens via different media, practice change is primarily influenced by media rather than symbolic, rational, or functional needs or ends.

A rich ethnography and provocative theoretical argument of interest to anyone working on contemporary practice thought, advancing phenomenology, the sociology of vision, lifestyle sports, media, or practice evolution.“

Niklas Woermann ist Studieneiter für Marketing und Management an der SDU Business School an der University of Southern Denmark. Er war 2018 Gastprofessor für Soziologie an der University of Chicago und 2021 Mercator Fellow im SFB 11877 „Medien der Kooperation“ an der Universität Siegen und ist assoziiert mit dem Projekt B08 – „Agentic Media: Formationen von Semi-Autonomie. Seine Forschung konzentriert sich auf die Frage, wie Technologie die Erfahrungen von Konsumenten, Dienstleistungen und Interaktion prägt. Niklas ist multidisziplinär in seiner Lehre, Forschung und Ausrichtung und veröffentlicht seine Arbeiten in Fachzeitschriften wie dem Journal of Consumer Research, Marketing Theory und American Behavioural Scientist sowie in wichtigen Verlagen der Soziologie. Niklas, ein anerkannter Marketing- und Soziologiewissenschaftler, war in Redaktionsausschüssen tätig, gewann den „Outstanding Reviewer Award“ des JCR und war Gutachter für den ERC. Er erhielt den „Sidney J. Levy Award“ und ein Stipendium des Schweizerischen Nationalfonds für Forschung.

Die „Beiträge zur Praxeologie / Contributions to Praxeology“ setzen sich zum Ziel, die Praxis allen anderen Erklärungsgrößen vorzuordnen, und die theoretischen Grundbegriffe aus dieser Vorordnung zu gewinnen, zu klären oder zu korrigieren. Sowohl die Arbeiten von Wittgenstein als auch die von Schütz und Garfinkel verweisen auf eine gemeinsame mitteleuropäische Genealogie der „Praxeologie“, die bis heute allerdings weitgehend unbekannt geblieben ist. Die Reihe will sich daher in drei Stoßrichtungen entfalten: durch philosophische Theoriearbeit, durch empirische Beiträge zur Theoriebildung und durch Beiträge zur Revision der Wissenschaftsgeschichte.

Die Bände der Reihe erscheinen in deutscher oder englischer Sprache.

“Historiographer: An Efficient Long Term Recording of Real Time Data on Wearable Microcontrollers”

by Michael Brilka und Kristof van Laerhoven (both University of Siegen)

Gathering data in the wild with wearables made easy. Michael Brilka and Kristof van Laerhoven published their open source Historiographer application for the Bangle.js 2 Smartwatch at Ubicomp’24 in Melbourne, Australia. Interested?

Data collection is a core principle in the scientific and medical environment. To record study participants in daily life situations, wearables can be used. These should be small enough to not disrupt the lifestyle of the participants, while delivering sensor data in an accurate and efficient way. This ensures a long recording time for these battery-powered devices. Current purchasable wearable devices, would lend themselves well for wearable studies. Simpler devices have many drawbacks: Low sampling rate, for energy efficiency and little support are some drawbacks. More advanced devices have a high-frequent sampling rate of sensor data. These, however, have a higher price and a limited support time.

Our work introduces an open-source app for cost-effective, high-frequent, and long-term recording of sensor data. We based the development on the Bangle.js 2, which is a prevalent open-source smartwatch. The code has been optimized for efficiency, using sensor-specific properties to store sensor data in a compressed, loss-less, and time-stamped form to the local NAND-storage. We show in our experiments that we have the ability to record PPG-data at 50 Hertz for at least half a day. With other configurations, we can record multiple sensors with a high-frequent update interval for a full day.

Michael Brilka is a Research Associate in the project „P05 – Social Interaction in Semi-Automated Road Traffic“ at the Collaborative Research Centre 1187 –“Media of Cooperation”. Kristof van Laerhoven is professor for the Ubiquitous Computing at the University of Siegen and is principal investigator for the project „P05 – Social Interaction in Semi-Automated Road Traffic“ at the Collaborative Research Centre 1187 –“Media of Cooperation”.

Ubicomp is a premier venue for presenting research in the design, development, deployment, evaluation and understanding of ubiquitous computing systems. Ubicomp is an interdisciplinary field of research and development that utilizes and integrates pervasive, wireless, embedded, wearable and/or mobile technologies to bridge the gaps between the digital and physical worlds. Ubicomp will bring together top researchers and practitioners who are interested in both the technical and applied aspects of Ubiquitous Computing technologies, systems and applications. The Ubicomp program features keynotes, technical paper and notes sessions, specialized workshops, live demonstrations, posters, video presentations, and a Doctoral Colloquium.

Investigating the interplay of media, data, and language in domestic environments – now available as an open-access volume

von Stephan Habscheid (University of Siegen)/ Tim Hector (University of Siegen)/ Dagmar Hoffmann (University of Siegen)/ David Waldecker (TU Darmstadt) (Eds.)

We are delighted to announce the publication of Voice Assistants in Private Homes: Media, Data, and Language in Interaction and Discourse, an interdisciplinary volume edited by Stephan Habscheid, Tim Hector, Dagmar Hoffmann, and David Waldecker from our CRC. This open-access book provides various contributions regarding voice assistant technologies and their integration into daily life.

The new volume examines voice assistants from different angles, including perspectives of linguistics, sociology, media studies, HCI-research and law, addressing issues such as media and data practices, surveillance, data capitalism, anthropomorphisation, privacy concerns, and the domestication of technology in households. The volume is freely available online through open-access publishing with transcript – you can download the ebook here.

Contributions include analyses of linguistic practices and conceptualisations, studies on capitalist practices and the negotiation of surveillance and privacy as well as reflections on the sociotechnical dynamics of voice assistants. The book also considers broader implications for data ethics and AI development with an outlook on the latest developments in the rise of Large Language Models. The compliation also includes an interview with Nikolai Horn, political advisor on ethical and legal aspects of the digital sphere, dealing with voice assistants and the GDPR.

This publication is essential reading for researchers dealing with human-machine-dialogs, platform technologies, issues of surveillance, privacy and data protection in linguistics, media studies, sociology, and related fields, in particular (but not limited to) those interested in the role of intelligent personal assistants.

The book is part of the Media in Action book series, edited by the Collaborative Research Centre 1187 “Media of Cooperation” at the University of Siegen.

About the researchers

Stephan Habscheid (Prof. Dr.) is a professor of German studies and applied linguistics at Universität Siegen. He is principal investigator of the interdisciplinary project B06 »Un/desired Observation in Interaction: Smart Environments, Language, Body and Senses in Private Homes« at the Collaborative Research Center 1187 »Media of Cooperation«, Universität Siegen (together with Dagmar Hoffmann). His research interests include media linguistics, linguistic praxeology, language in institutions and organizations as well as small talk and conversation. Tim Hector (Dr. des.) works as a research assistant at the Collaborative Research Center 1187 »Media of Cooperation« in the project B06 »Un/desired Observation in Interaction: Smart Environments, Language, Body and Senses in Private Homes« at Universität Siegen. He did a PhD in applied linguistics on the linguistic domestication of voice assistants. His research interests include media and cultural linguistics, conversation analysis linguistic domestication of media technologies and spoken language in human-computer-interaction.

Dagmar Hoffmann (Prof. Dr.) is a professor of media sociology and gender media studies at Universität Siegen, Germany. She is principal investigator in the interdisciplinary project B06 »Un/desired Observation in Interaction: Smart Environments, Language, Body and Senses in Private Homes«« at the Collaborative Research Center 1187 »Media of Cooperation«, Universität Siegen (together with Stephan Habscheid). Her research is focused on media and cultural sociology, digital literacy, and political participation. David Waldecker (Dr.) is a sociologist and an academic librarian in training at Universitäts- und Landesbibliothek Darmstadt. He was a post-doc at the Collaborative Research Center 1187 »Media of Cooperation«, Universität Siegen, and published his dissertation on Adorno in the recording studio in 2022.

About the Media in Action Series

The open access series Media in Action, conceived by the DFG Collaborative Research Centre 1187 “Media of Cooperation”, examines the history and present of networked, data-intensive media and their social implications at the interdisciplinary interface of social and media sciences. In the tradition of science and technology studies and actor-network theory, the German and English-language monographs, anthologies and dissertations in the series focus on the practices, (co-)operations and procedures in the use, production and analysis of old and new media. A central challenge facing the series is the development of appropriate ethnographic, digital, sensor-based and design-oriented methods for a new conception of the description of distributed ‚agency‘ between people, computers, bodies and environments. The Media in Action Series is funded by the German Research Foundation (DFG) – project number 262513311 – CRC 1187. The series is edited by Timo Kaerlein, Isabell Otto and Tristan Thielmann.

SFB beteiligt sich an bundesweiter Aktion

Zahlreiche Hochschulen und Forschungsinstitutionen verkünden gemeinschaftlich, ihre Aktivitäten auf der Plattform X einzustellen. Die Universität Siegen schließt sich der Aktion an. Auch der SFB folgt dem Aufruf und friert seinen Account auf der Plattform X ein.

➞ Stellungnahme der Universität Siegen

➞ gemeinsame Pressemitteilung von insgesamt 63 Hochschulen und Forschungseinrichtungen

Der SFB bleibt auf seinen anderen Plattformen aktiv – Follow us!

Stellenausschreibung:

Du bist kreativ, organisiert und hast Lust, in einem interdisziplinären Team in die spannende und abwechslungsreiche Welt der Wissenschaftskommunikation einzutauchen? Texte zu schreiben und Veranstaltungen mitzugestalten klingt nach deinem Ding und du möchtest Wissenschaft online und offline erlebbar machen? Dann suchen wir genau dich!

SHK/WHB-Stelle im SFB-Teilprojekt Ö

Im DFG-Sonderforschungsbereich 1187 „Medien der Kooperation“ suchen wir 1-2 studentische Hilfskräfte (SHK)(m/w/d) oder 1-2 wissenschaftliche Hilfskräfte mit Bachelor-Abschluss (WHB)(m/w/d) für das Teilprojekt Ö – Öffentlichkeitsarbeit: Kooperativ Forschen und Gestalten zum 1. April 2025 zu folgenden Konditionen:

- 8-19 Stunden/Woche, je nach Wunsch

- zunächst für 1 Jahr, mit der Möglichkeit einer Verlängerung

- Beschäftigung auf Grundlage des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes

Was dich bei uns erwartet:

- Wissenschaftskommunikation: Du bringst Themen auf den Punkt. Deine Mithilfe beim Verfassen von Texten auf Deutsch und Englisch ist gefragt für News-Beiträge auf unserer Webseite, für unsere Social Media-Kanäle und für Pressemitteilungen.

- Deine Kreativität ist gefragt: Erstelle eindrucksvolle Poster, Flyer, Social-Media-Grafiken, Info- und Werbematerialien.

- Content-Management: Pflege unsere Webseite. Halte die Inhalte aktuell, pflege die Veranstaltungshinweise und veröffentliche Newsbeiträge.

- Hands-on bei Events: Deine Ideen und Hände sind gefragt. Hilf mit bei der Organisation und Durchführung öffentlicher Veranstaltungen des SFBs, z.B. am Tag der Offenen Uni

Was du mitbringen solltest:

- Du bist in einem der Studienfächer unseres SFB 1187 immatrikuliert (z.B. Medienwissenschaften, Ethnologie, Soziologie, Sozialwissenschaften, (Wirtschafts-)Informatik, Linguistik, Human

Computer Interaction, Ubiquitous Computing, Science and Technology Studies, Erziehungs-, Rechts- und Ingenieurswissenschaften). - Du hast Spaß daran, Dinge zu organisieren und Öffentlichkeitsarbeit kreativ mitzugestalten.

- Kommunikationsfähigkeit ist deine Stärke.

- Du arbeitest strukturiert, bist eigenständig und verantwortungsbewusst.

- Extra-Punkte gibt’s für Kenntnisse mit der Adobe Creative Cloud – insbesondere InDesign und WordPress (im Hinblick auf unseren neuen Wissenschaftspodcast: evtl. noch Fähigkeiten in Tonschnitt-Programmen wie ProTools, Audacity oder Adobe Audition).

Was wir dir bieten:

- Ein motiviertes, nettes Team und eine entspannte Arbeitsatmosphäre.

- Flexible Arbeitszeiten und Homeoffice-Möglichkeit – damit Uni und Job zusammenpassen.

- Spannende Einblicke in die Öffentlichkeitsarbeit und Wissenschaftskommunikation.

- Freier Zugang zur Adobe Creative Cloud – lass deiner Kreativität freien Lauf!

➔ vollständige Stellenausschreibung

Klingt gut? Dann schick uns eine kurze Bewerbung bis zum 05.02.2025 und zeig uns, warum du perfekt in unser Team passt. Sende deine Bewerbungsunterlagen (Motivationsschreiben, Vorstellung der Person, Lebenslauf, ggf. Arbeitszeugnisse) in einer pdf-Datei an Dr. Karina Kirsten (karina.kirsten[æt]uni-siegen.de). Wir freuen uns darauf, dich kennenzulernen.

Deine Ansprechperson:

Dr. Karina Kirsten

+49(0)271 – 740-5252

karina.kirsten[æt]uni-siegen.de

Eine Informations- und Diskussionsveranstaltung zur elektronischen Patientenakte (ePA)

organisiert von Dennis Kirschsieper, Stephan Krayter und Claudia Müller (alle Universität Siegen)

In Kooperation mit dem Digitalen Facharzt- und Gesundheitszentrum (DFGZ) der Arztpraxis Spieren & Kollegen in Olpe (https://spieren.de/dfgz/) hat das Teilprojekt A05 „Kooperative Herstellung von Nutzerautonomie im Kontext der alternden Gesellschaft“ am 8. Januar 2025 eine Informations- und Diskussionsveranstaltung zu elektronischen Patientenakte in Olpe und Siegen organisiert.

Anlass ist die Einführung der neuen elektronischen Patientenakte (ePA) am 15. Januar 2025, mit der in Deutschland ein weiterer Schritt in Richtung eines stärker digitalisierten Gesundheitssystems vollzogen wird. Gesundheitsdaten können nun leichter gespeichert und verarbeitet werden, z.B. wird der Austausch von medizinischen Dokumenten zwischen Arztpraxen, Apotheken, Kliniken und den Patient*innen erleichtert, da Unterlagen digital vorhanden sind und nicht erst angefordert werden müssen. Die Einführung der ePA ist allerdings nicht nur mit Vorteilen und Erleichterungen, sondern auch mit Herausforderrungen, offenen Fragen und Bedenken verbunden, z.B. bezüglich des Datenschutzes.

Die Arztpraxis Spieren & Kollegen hatte ihre Patient*innen für den 8. Januar nach Olpe eingeladen, wo Expert*innen der Kassenärztlichen Vereinigung (KVWL) sowie Vertreter*innen der Krankenkassen Vorträge gehalten und Fragen beantwortet haben. Dies wurde live an die Universität Siegen übertragen, wo interessierte Forschende, Studierende und Bürger*innen sich zusammengefunden hatten, um online mitzudiskutieren.

Im Anschluss gab es in Siegen noch einen zweiten Teil. Die Digitalisierungsexpertin und Landtagsabgeordnete Julia Eisentraut (Bündnis 90/Die Grünen, https://julia-eisentraut.de/) stand hier zur Verfügung, um politische Sichtweisen auf das Thema einzubringen und zu diskutieren. Bei der Vorbereitung des Events war auch Bernd Mäckeler von den Grünen Alten in Siegen beteiligt, der sich mit seinen Kolleg*innen von den Grünen Alten und mit Unterstützung durch das Teilprojekt A05 engagiert dafür einsetzt, die Digitalkompetenzen älterer Menschen in Siegen und Umgebung zu fördern. Des Weiteren waren die Teilvorhaben „Gesundheit & Altern“ sowie „Soziales & Inklusion“ des Projektes FUSION (https://fusion.uni-siegen.de), vertreten durch Stephan Krayter, in der Organisation und Durchführung des Events eingebunden.

Für die Zukunft sind weitere Kooperationsveranstaltungen zur Digitalisierung des Gesundheitssystems geplant, um Bürger*innen an der Forschung zu beteiligen und um gemeinsam die medizinische und soziale Versorgung in der Region zu verbessern.

Über die Forschenden

Dennis Kirschsieper ist wissenschaftlicher Mitarbeiter im Teilprojekt A05 Kooperative Herstellung von Nutzerautonomie im Kontext der alternden Gesellschaft des Sonderforschungsbereichs 1187 Medien der Kooperation und promoviert zum Thema Privatsphäre und Datenschutz. Seine Forschungsinteressen umfassen Telecare, Telemedizin, Caring Communities und Digitalkompetenzen älterer Menschen.

Stephan Krayter ist wissenschaftlicher Mitarbeiter im Projekt FUSION. Seine Forschungsinteressen liegen an der Schnittstelle von Gesundheitssoziologie, Sozio-Informatik, Digitalisierung und Nutzungsakzeptanz. Er beschäftigt sich insbesondere mit der Frage, wie digitale Entwicklungen sozialverträglich ausgestaltet werden können und wie die Gesundheitsversorgung durch Digitalisierung verbessert werden kann.

Claudia Müller ist Professorin für Wirtschaftsinformatik, insbesondere IT für die alternde Gesellschaft an der Universität Siegen und leitet das Teilprojekt A05 Kooperative Herstellung von Nutzerautonomie im Kontext der alternden Gesellschaft am Sonderforschungsbereich 1187 Medien der Kooperation.

A Workshop Summary (November 25 & 26, 2024)

written by Miglė Bareikytė, Julia Bee, Johanna Hiebl, Hannah Schmedes and Xenia Waporidis

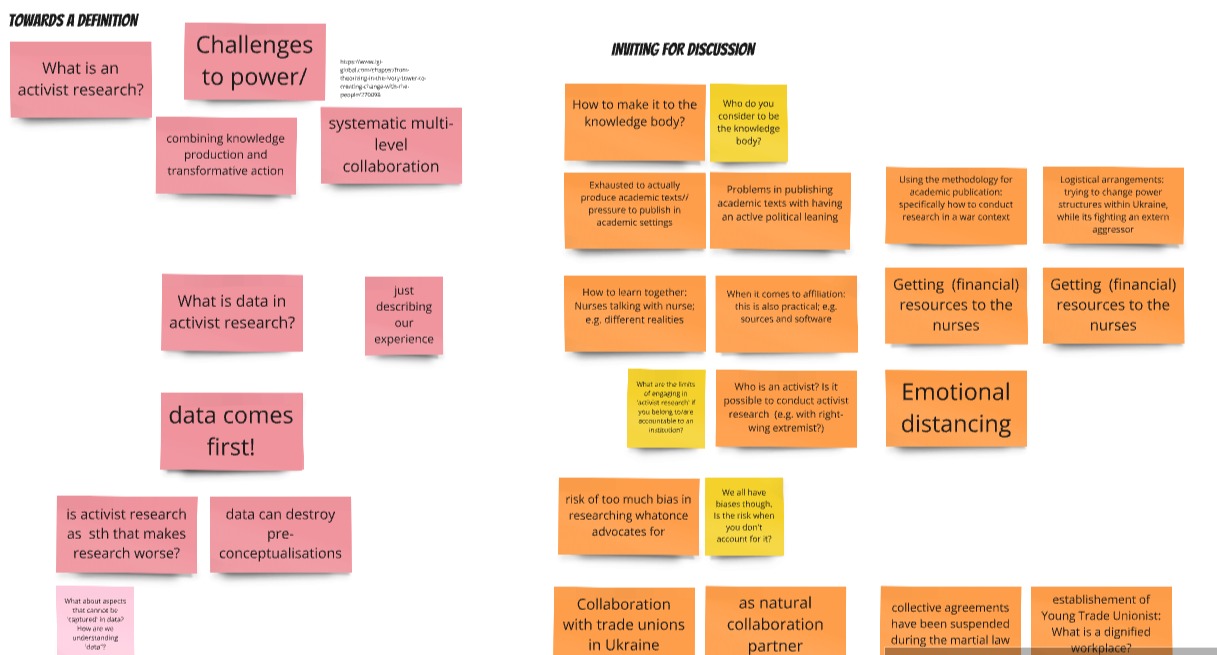

Our workshop on the Politics and Ethics of Activist Research in November 2024 brought together scholars and activists to explore ways of doing activist research and the question of how academic research can collaborate with activist practice. In times of democracies being at risk of climate catastrophe and war in Europe, one of the meaningful ways of conducting research is to engage with the issues that are pressing and work alongside those experts from civil society who have the deepest understanding of them. Two CRC 1187 “Media of Cooperation” projects B09 – “Bicycle Media” and P06 – “War Sensing” – organised the workshop to bring together activists and researchers. The two-day event brought together approximately 60 international scholars and activists online to share their experiences, address challenges, and discuss ethical concerns related to activist research. Rooted in the interdisciplinary focus of the CRC “Media of Cooperation” with its praxeological approach to digital and data-based media, the workshop tackled key themes of collaborative knowledge production in an ethical way. It also addressed precarity and biases and advancing social justice through activist-academic collaboration.

As defined by scholars like Susan Strega and Leslie Brown, activist research is distinct from participatory methods in that it prioritises ethical co-production of knowledge and transformative action (Strega & Brown, 2015). The workshop’s goal was to explore and share how both researchers and activists can foster equitable collaboration and address the ethical complexities inherent in such work.

While activist research is always situated, it also follows global demands that allow it to intersect with the concerns, struggles and critiques of other cases that one is not directly involved in. Activist researchers aim to achieve particular situated goals that are oriented towards larger claims to power, such as improving the practice of justice or labour conditions. At the same time, activist research is embedded in old and new forms of controversy, involving the continuation of hierarchies between activists and scholars or the appropriation of struggles and their vocabularies. Activist research is thus an approach that goes beyond participation, demanding more resources for and analysis of ongoing cooperations between research and political struggles.

By critically engaging with concepts of activist research, the workshop aimed to move beyond traditional science communication with its focus on informing. Instead, it emphasised collaborative knowledge production with issue publics, such as mobility justice activists in the project B09 – “Bicycle Media” and civil society actors from Ukraine in the framework of the project P06 – “War Sensing”, both of which focus on working with activists.

These issues were addressed by two keynote speakers on the first day. Giancarlo Fiorella, the Head of Research from Bellingcat, elaborated on the potential of open science and open-source investigations to democratise research and blur the line between the researcher and the public, allowing for broader public participation in creating different forms of knowledge. Sevda Can Arslan, a media scholar from the University of Paderborn, made a strong case for the need to foster dialogue between academia and society in order to create knowledge that resonates beyond institutional boundaries. She also reflected on the tensions between applied research, public science, and science communication.

On the second day, the workshop was divided into three sessions, each looking at activist research from the perspective of case studies: 1. feminist archiving and editing practices, 2. mapping, and 3. collaborating with healthcare workers during the war in Ukraine. The case focus is important here because it illustrates how activist research is always embedded in particular communities and requires sustained attention in order to change the situation on the ground.

1

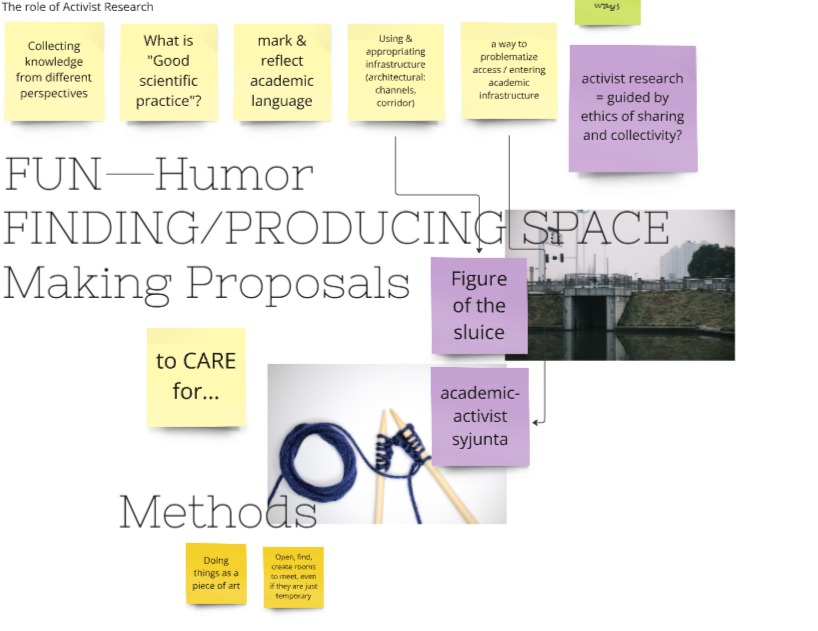

Chris Regn and *durbahn (bildwechsel/Who writes his_tory) hosted a session on feminist archiving and editing of Wikipedia, both of which emphasised the principles of inclusivity and shared knowledge production. Their activist practice aims to disrupt traditional archival practices by prioritising alternative, less represented narratives and amplifying voices that have been historically excluded from dominant historical accounts. Chris Regn and *durbahn illustrated how such archiving and editing practices challenge traditional epistemological hierarchies and call for a reflexive approach that acknowledges the researcher’s situatedness and positionality in knowledge production. A dynamic and lively discussion unfolded on the subject of integrating feminist archiving and web-editing methodologies into academic research practices. Inspired by practices such as Sweden’s Syjunta—a gathering of women to knit and talk—participants emphasised the value of creating alternative spaces for collaboration. Changing the physical environment was noted as a way of encouraging different forms of interaction. Two compelling metaphors emerged from this conversation: the sluice, representing the facilitation of collective practices, and weaving/knitting, symbolising the interweaving of diverse threads of knowledge and collaboration. These metaphors highlighted that activist research thrives on an ethic of sharing and collectivity, reshaping how knowledge is produced and disseminated to empower communities and challenge hierarchical norms.

2

The second session, led by Paul Schweizer (Kollektiv Orangotango), focused on collective mapping as a both research practice and a medium of cooperation practice. Examples from Indigenous land claims, urban housing crises, and pandemic-era mutual aid efforts demonstrated the dual nature of mapping in activism. Paul Schweizer identified key insights critical to the ethical use of mapping in activist contexts, distinguishing between internal mapping used as a community strategy and external mapping designed for public advocacy. He argues for mapping as a tool for activist issues. He also emphasised that research findings need be tailored to resonate with diverse audiences, ranging from legal courts to social media platforms, in order to maximise accessibility and impact. The discussion also highlighted the double-edged nature of mapping, where maps can empower communities, but also can expose vulnerable groups to risks. This prompted an examination of the necessity of discerning when mapping is not the optimal approach. The significance of reflexivity and ethical awareness was underscored, with researchers being urged to prioritise community safety and adopt context-sensitive practices to achieve a balance between the empowering potential of mapping and the ethical responsibilities it entails.

3

In a third session, Tasha Lomonosova (ZOiS), presented findings and insights from her collaborative research on nurses’ labor during wartime in Ukraine, exemplifying how activist research combines knowledge production with transformative action aimed at addressing and resolving social inequalities. Nurses from different parts in Ukraine actively participated in every stage of the research process, including conducting interviews with fellow nurses. This approach aimed to address and reduce power imbalances both within healthcare systems and between academic researchers and practising nurses who lacked formal research training. Tasha Lomonosova’s session highlighted the challenges of conducting activist research in wartime, such as the unequal power dynamics between Ukrainian and international collaborators, but also the resilience of collaborative research practices as transformative under conditions of war. Participants discussed practical dilemmas, such as how to navigate ideological differences within partner organisations and how to handle sensitive data that may conflict with activist goals, emphasising the need for researchers to be not only reflexive but also flexible. A key concern was to avoid the tendency to treat grassroots groups as monolithic entities, and instead to recognise their diversity and internal complexity.

Overall, the workshop provided a space to discuss the intersection of different approaches to activist research, including its practices, methods and ethical concerns, each drawing on specific cases. As organisers of the workshop, we want to thank everyone who joined this workshop for their mutual support and collaboration.

The project B09 – “Bicycle Media” investigates cooperative mobility practices of cycling. It contributes to a media-scientific concept of mobility against the background of the cooperative and sensory design of public spheres. Julia Bee is principal investigator in the project B09 – “Bicycle Media” at the DFG-funded Collaborative Research Centre 1187 “Media of Cooperation” hoilds a chair in Gender Media Studies with special emphasis on diversity at the Ruhr University Bochum.

Hannah Schmedes and Xenia Waporidis are researchers in the project B09 – “Bicycle Media” at the DFG-funded Collaborative Research Centre 1187 “Media of Cooperation” and are both doctoral researchers at the Ruhr University Bochum.

The project P06 – “ War Sensing” researches civilian documentary, archival and investigative media and data practices of war: War Sensing. The project thus makes a situated research contribution to the medial entanglement of the human and technical sensorium as well as to the knowledge politics of war. Miglė Bareikytė is is principal investigator in the project P06 – “War Sensing ” at the DFG-funded Collaborative Research Centre 1187 “Media of Cooperation” and holds the Chair for Digital Studies at European University Viadrina in Frankfurt (Oder).

Johanna Hiebl is a researcher in the project P06 – “War Sensing” at the DFG-funded Collaborative Research Centre 1187 “Media of Cooperation” and is a doctoral researcher at the European New School for Digital Studies in Frankfurt (Oder).

Neue Ausgabe des Forschungsmagazins future behandelt den Sonderforschungsbereich „Medien der Kooperation“

Die 6. Ausgabe des Forschungsmagazins future (in deutscher und englischer Sprache) der Universität Siegen behandelt unter dem Titel „Computer, wie geht es mir?“ Themen unseres Sonderforschungsbereichs (SFB).

→ Hier geht es zur aktuellen Ausgabe

Über die aktuelle Ausgabe

Über Menschen und Medien (S. 4)

Ein Beitrag über die neue Forschungsausrichtung auf KI und Sensormedien am SFB.

Vom Beobachter zum Handelnden: In immer mehr Bereichen treffen Algorithmen selbständig Entscheidungen (S. 11)

Ein Beitrag zur Forschung im Projekt B08 „Agentic Media: Formationen von Semi-Autonomie“.

Liveticker aus dem Krieg: Soziale Medien und Messenger-Dienste übermitteln täglich Nachrichten und Bilder aus der Ukraine (S. 18)

Ein Beitrag zur Forschung im Projekt P06 „War Sensing“.

Die Entgrenzung des Privaten: Leben im Smarthome (S. 25)

Ein Beitrag zur Forschung im Projekt B06 „Un-/erbetene Beobachtung in Interaktion: Smart Environments, Sprache, Körper und Sinne in Privathaushalten“.

Virtuelle Weidegrenzen: Sensoren passen auf, dass kein Tier verloren geht (S. 33)

Ein Beitrag zur Forschung im Projekt P04 „Precision Farming: Ko-operative Praktiken des Virtual Fencing“.

Das Forschungsmagazin future erscheint seit 2019 einmal jährlich in einer Auflage von 3.500 Stück. Alle Themen werden gemeinsam mit der Senatskommission für Forschung und wissenschaftlichen Nachwuchs, dem Referat Forschungsförderung und Prof. Dr. Thomas Mannel, dem Prorektor für Forschung und wissenschaftlichen Nachwuchs, diskutiert bzw. festgelegt. Das Hauptkriterium für die Auswahl ist, dass es sich um topaktuelle Forschung handelt, die in die Zukunft gerichtet ist. Alle Ausgaben erscheinen im Open Access.

Sie möchten gern ein oder mehrere Printexemplare erhalten, für sich selbst, für nationale oder internationale Partner*innen? Über future@presse.uni-siegen.de können Sie Printexemplare bestellen, auch Exemplare der vorherigen Ausgaben. Wir nehmen Sie gern in den Abonnement-Verteiler auf, selbstverständlich kostenfrei.

Der SFB 1187 gratuliert Marcus Burkhardt zu seiner Berufung auf die Professur für „Medien, Algorithmen und Gesellschaft“ an der Universität Paderborn

Der SFB 1187 „Medien der Kooperation“ gratuliert Marcus Burkhardt herzlich zu seiner Berufung an die Universität Paderborn! Seit dem Wintersemester 2024/2025 hat er dort die Professur für „Medien, Algorithmen und Gesellschaft“ übernommen.

Bis zu seiner Berufung war Marcus Burkhardt als Akademischer Rat im Medienwissenschaftlichen Seminar der Universität Siegen tätig und hat mit seiner Forschung den SFB 1187 „Medien der Kooperation“ in den vergangenen Jahren wesentlich mitgestaltet und weiterentwickelt. Als Teilprojektleiter verantwortet er zwei zentrale Forschungsprojekte: B08 – „Agentic Media: Formationen von Semi-Autonomie“ (gemeinsam mit Prof. Dr. Karin Knorr Cetina) und A07 – „Industrie der Personendaten“ (gemeinsam mit Prof. Dr. Maximilian Becker).

Neben Stationen an der TU München am Digital Media Lab und einer Gastprofessur an der Universität Paderborn leitete er unter anderem das Hybrid Publishing Lab der Leuphana Universität Lüneburg. Er promovierte am International Graduate Centre for the Study of Culture der Justus-Liebig-Universität Gießen mit einer Arbeit zur Mediengeschichte und -theorie digitaler Datenbanken. Burkhardts Forschung bewegt sich an der Schnittstelle von Medienwissenschaft, Philosophie und Informatik und konzentriert sich auf die Geschichte und Theorie digitaler Medien, kritische Software-, Code- und Algorithm Studies sowie digitale Methoden und Kulturen sowie Komputationale Kulturen. Seine aktuellen Lehrveranstaltungen widmen sich dem Thema „Prompting als Kulturtechnik“ und „Digitale Medien: Zugänge und Kontroversen“.

Zu seinen Publikationen zählen unter anderem die Mitherausgeberschaft des 2022 erschienenen Sammelbands Interrogating Datafication. Towards a Praxeology of Data und seine 2015 veröffentlichte Dissertationsschrift Digitale Datenbanken: Eine Medientheorie im Zeitalter von Big Data. Neben zahlreichen Beiträgen in Fachzeitschriften und Sammelbänden hat er zuletzt das Special Issue „Frictions: Conflicts, Controversies and Design Alternatives in Digital Valuation“ (2025) bei Digital Culture & Society mit-herausgegeben.

2015 gründete er gemeinsam mit Mercedes Bunz und Andreas Kirchner den Open-Access-Verlag Meson Press, der sich auf Open-Access-Publikationen zu digitalen Kulturen spezialisiert hat.

Zur Rolle von Sensortechnologien im privaten und öffentlichen Leben

→Weitere Informationen zur Jahrestagung

Über die Jahrestagung

Die diesjährige Jahrestagung des Sonderforschungsbereichs (SFB) 1187 „Medien der Kooperation“ beschäftigt sich mit dem Thema „Scaling Sensing – Sensing Publics: Landscapes, and Borders, Homes and Bodies“. Vom 13. bis 15. November diskutieren Wissenschaftler*innen an der Universität Siegen die Rolle von Sensortechnologien im öffentlichen und privaten Leben. Wie gestalten Sensoren und Erfassungspraktiken verschiedene öffentliche Bereiche? Welche Dynamiken lassen sich zwischen Sensing-Praktiken und Öffentlichkeit beobachten?

Das Interesse am Thema ist groß. Mehr als 60 Forschende aus Medienwissenschaft, Linguistik, Informatik, Kulturwissenschaft, Sozialwissenschaften, Ingenieurswissenschaften, Anthropologie, Erziehungswissenschaften und den Geschichtswissenschaften nehmen an der Veranstaltung in Siegen teil. Im Zentrum stehen Fallstudien zu Sensoren und Medien, sowie Sinneseindrücke aus verschiedenen Praxisfeldern.

Der Sonderforschungsbereich „Medien der Kooperation“ beschäftigt sich seit 2016 mit Phänomenen der digitalen Gesellschaft. Die Entwicklung ist rasant: In der ersten Förderphase (2016-2019) erforschte der SFB soziale Medien und Plattformen, in der zweiten Phase (2020-2023) standen datenintensive Medien und Datenpraktiken im Mittelpunkt. In seiner nunmehr dritten und letzten Förderphase (2024-2027) widmet sich der Forschungsverbund dem Zusammenspiel von Sensormedien und Künstlicher Intelligenz (KI) und richtet mit der nun stattfindenden Jahrestagung seinen Blick auf das Verhältnis zwischen Sensormedien, künstlicher Intelligenz (KI) und Öffentlichkeit.

Sensormedien sind inzwischen alltäglich. Sie erfassen Bewegungen, gestalten Smart Homes, erheben Umgebungsdaten und steuern semi-autonomes Fahren. Sie verändern grundlegend die Art und Weise, wie wir wahrnehmen, spüren und Wissen produzieren und beeinflussen, wie wir Umgebungen – von Landschaften über Städte bis Privatwohnungen – erkennen und unsere Körper darin verorten. Doch dabei bieten sie nicht nur Lösungen für diverse soziale, politische, technologische, medizinische und ökologische Herausforderungen an, sondern werfen zugleich ethische und politische Bedenken auf. So untergraben sie die Privatsphäre, bedrohen unsere Datensouveränität und verstärken soziale Ungleichheiten. Die kritische Diskussion von Sensortechnologien und ihren Anwendungskontexten ist daher für die Öffentlichkeit von essenzieller Bedeutung.

Insgesamt vier Panels bieten bei der Jahrestagung Raum für 17 interdisziplinäre Vorträge von Siegener und internationalen Wissenschaftler*innen – unter anderem aus Paris, Genf, Eindhoven, Montreal, Basel, Waltham, US, Luxemburg und Texas. Am ersten Tag untersucht das Panel 1 „Sensing Landscapes“ verschiedene Wahrnehmungspraktiken in natürlichen Umgebungen. Am zweiten Tag stehen in Panel 2 „Sensing Borders“ und in Panel 3 „Sensing Bodies“ die soziopolitischen Folgen von Grenzziehungen und das soziale Zusammenspiel menschlicher und technischer Wahrnehmung im Fokus. Am letzten Tag diskutiert das Panel 4 „Sensing Homes“ unser Verständnis von Privatsphäre am Beispiel von Smart-Home-Technologien.

Besondere Highlights der diesjährigen Jahrestagung sind die Keynotes am Mittwoch- und Donnerstagabend von David Howes, Professor für Soziologie und Anthropologie an der Concordia University in Montreal, Kanada und Jürgen Streeck, Professor für Kommunikationswissenschaft, Anthropologie und Germanistik an der University of Texas. David Howes wird über die „Anthropologie der Sinne“ sprechen und dabei die Bedeutung von sensorischen Erfahrungen für das Verständnis von Gemeinschaft und Öffentlichkeit in modernen Gesellschaften beleuchten. Jürgen Streeck wird in seiner Keynote die Rolle von Gesten und multimodaler Interaktion in der Kommunikation zwischen Menschen und zwischen Mensch und Technologie analysieren und aufzeigen, wie solche Interaktionen unsere Wahrnehmung von sozialer Realität prägen.

Die Tagung verspricht spannende Einblicke in aktuelle Forschungsfragen rum um Sensortechnologien und Öffentlichkeit und einen kritischen Dialog über die Herausforderungen und Chancen, die mit der technischen Erfassung unserer Wahrnehmung und Umgebung einhergehen.

Kontakt:

Dr. Karina Kirsten (SFB „Medien der Kooperation“, Wissenschaftliche Koordination)

E-Mail:

Tel.: 0271 740 5252

4 / 16