Neuigkeiten

Sonderausgabe „Frictions: Conflicts, Controversies and Design Alternatives in Digital Valuation“ von Digital Culture & Society

herausgegeben von Marcus Burkhardt (Universität Paderborn), Tatjana Seitz (Universität Siegen), Jonathan Kropf (Universität Kassel) und Carsten Ochs (Universität Kassel).

Die neueste Sonderausgabe von Digital Culture & Society nimmt Frictions digitaler Infrastrukturen in den Blick.

Über die Sonderausgabe

Digitale Infrastrukturen erscheinen oft reibungslos – doch genau in ihren Frictions zeigen sich Wertkonflikte, Machtasymmetrien und Gestaltungsspielräume. Die neueste Sonderausgabe „Frictions: Conflicts, Controversies and Design Alternatives in Digital Valuation“ nimmt diese Spannungsfelder in den Blick. Die Ausgabe versammelt interdisziplinäre Perspektiven aus Medienwissenschaft, STS und Soziologie – und bietet wertvolle Einblicke in die widersprüchliche Dynamik der digitalen Gegenwart. Beiträge stammen u.a. von SFB-Mitgliedern Tatjana Seitz und Marcus Burkhardt sowie unserer SFB-Sprecherin Carolin Gerlitz.

Verlagstext:

„With the proliferation of smart devices such as smartphones, smart watches, and smart speakers as well as the ongoing push toward smart cities, humans, technologies, and environments have become entangled in increasingly complex yet seemingly frictionless infrastructures of datafication and computation. A seemingly frictionless user experience, however, conceals the contradictions, power asymmetries, and polarisations that shape our digital cultures. This issue of Digital Culture & Society takes the notion of frictions as a starting point for a situated analysis of our digital present. Frictions are sites where criticism is sparked, value conflicts are negotiated, and design alternatives are explored. By bringing together research from media studies, science and technology studies (STS), and sociology, this issue begins to synthesise and systematise the structural inconsistencies that frictions expose.“

Marcus Burkhardt ist Professor für Medien, Algorithmen und Gesellschaft am Institut für Medienwissenschaften der Universität Paderborn. Er leitet am DFG-geförderten SFB 1187 „Medien der Kooperation“ die Projekte B08 – „Agentic Media: Formationen von Semi-Autonomie“ und A07 – „Industrie der Personendaten“. Seine Forschung bewegt sich an der Schnittstelle zwischen der medienkulturwissenschaftlichen Erforschung digitaler, algorithmischer Medien und der Entwicklung von und Forschung mit digitalen Methoden. Tatjana Seitz ist Doktorandin an der Universität Siegen und wissenschaftliche Mitarbeiterin am DFG-geförderten SFB 1187 „Medien der Kooperation“ im Teilprojekt A01 – „Geschichte digital-vernetzter Medien zwischen Spezialisierung und Universalisierung“. Ihre Forschung befasst sich mit APIs als soziale Schnittstellen, Methodologien rechnergestützter Kulturen sowie die Geschichte und frühe Design-Praktiken des Webs. Dr. Jonathan Kropf ist wissenschaftlicher Mitarbeiter im Fachgebiet Soziologische Theorie an der Universität Kassel und leitet das Projekts „Music Analytics – Die Bewertung von Daten in der Musikwirtschaft“ (gefördert von der Fritz Thyssen Stiftung). Carsten Ochs ist wissenschaftlicher Mitarbeiter im Fachgebiet Soziologische Theorie an der Universität Kassel und forscht im BMBF-Projekt „Die Beratung der Nutzenden (BeDeNUTZ)“.

Digital Culture & Society ist eine begutachtete, internationale Fachzeitschrift, die Diskussionen darüber fördert, wie digitale Technologien, Plattformen und Anwendungen das tägliche Leben und die Praxis neu gestalten. Sie bietet ein Forum für kritische Analysen und Untersuchungen zur Theorie digitaler Medien. Die Zeitschrift schafft eine Publikationsplattform für interdisziplinäre Forschungsansätze, aktuelle theoretische Entwicklungen und methodische Innovationen in den Digital Media Studies. Sie lädt dazu ein, darüber nachzudenken, wie Kultur durch die Nutzung digitaler Technologien entsteht und diese zugleich in ihrer Entwicklung beeinflusst.

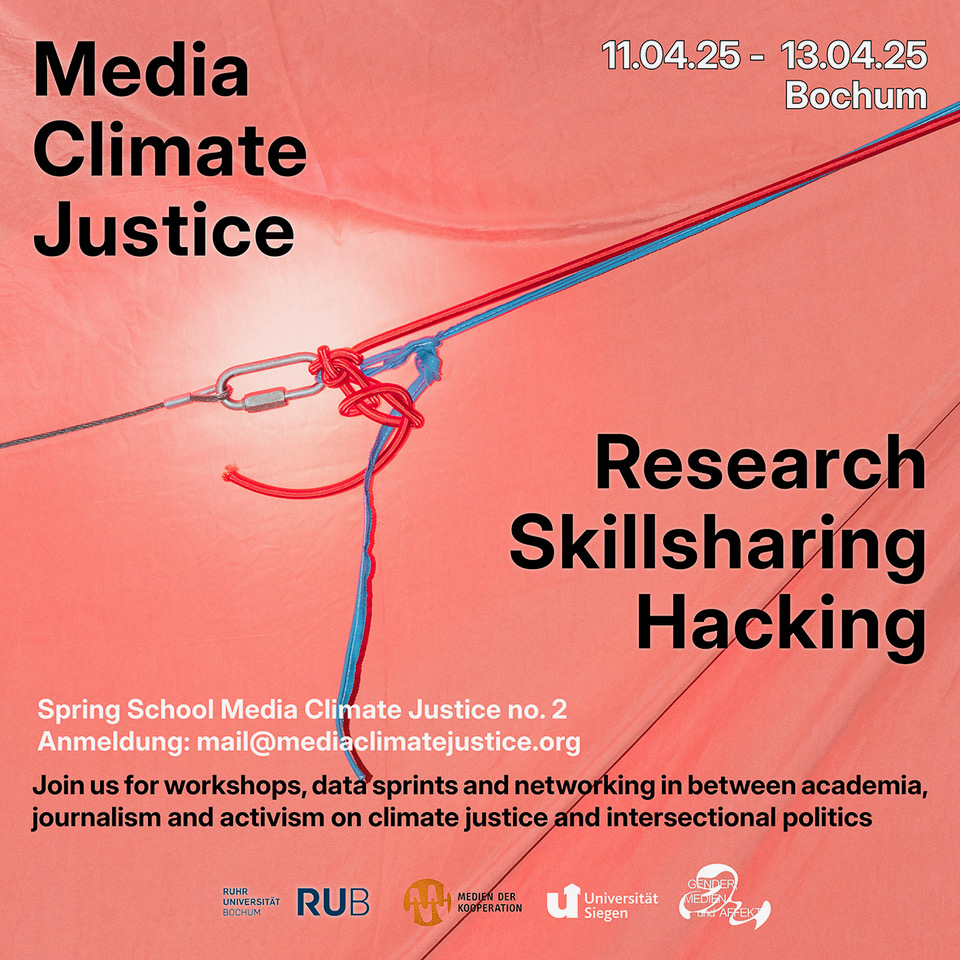

“Media Climate Justice: Research, Skillsharing, Hacking”

organisiert von Julia Bee (Ruhr-Universität Bochumd) und der Arbeitsgruppe Research at Risk

Wie prägen Medien unser Verständnis der Klimakrise? Welche Rolle spielen sie für Aktivismus und politische Mobilisierung? Die Spring School „Media Climate Justice: Research, Skillsharing, Hacking“ lädt vom 11. bis 13. April 2025 in Bochum dazu ein, diese Fragen praxisnah zu diskutieren. Die Spring School bietet Workshops, Inputs und Vernetzungsmöglichkeiten für alle Interessierten aus Wissenschaft, Journalismus, Aktivismus und Kunst.

Zentrale Infos

April 11 – 13, 2025

AK Research at Risk

Department of Media Studies

Ruhr University Bochum

Universitätsstr. 150

44780 Bochum

Anmeldung bis zum 31.03.2025 per Mail an mail[æt]mediaclimatejustice.org

Wie wir die Klimakatastrophe und die damit verknüpften ökologischen Krisen wahrnehmen, hängt maßgeblich von deren medialer Verhandlung ab. Es ist also auch eine Frage der Medien, ob und wie sich Menschen für Klimagerechtigkeit politisieren oder mobilisieren lassen. Dies haben wir schon bei unserer ersten Spring School im Frühjahr 2024 zu Klima, Medien und Antifaschismus herausgearbeitet.

Nun wollen wir unsere Bemühungen, Aktivismus, Journalismus, Kunst und Wissenschaft zu vernetzen, fortsetzen – und über die Analyse hinaus aktiv werden: Dieses Mal stehen besonders digitale Recherchepraktiken, Klimajournalismus und Klimaaktivismus auf Tiktok im Fokus: Wir lernen ein paar Skills zum Teilen! Für unser Programm haben wir u.a. die Klimaredaktion von Correctiv und das Recherchekollektiv Tactical Tech eingeladen. Wir beschäftigen uns mit Klimanarrativen, mit Migration und der rechtsextremen Vereinnahmung des Klimadiskurses. Außerdem gibt es einen Workshop zu Klimagerechtigkeitsfragen in der Lehre an der Uni. Neben Inputs und Workshops findet Samstagabend eine Performance statt. Danach hoffen wir, mit euch anzustoßen.

Alle Interessierten aus Uni, Aktivismus, Journalismus, Kunst und Zivilgesellschaft sind herzlich eingeladen! Journalist:innen, Rechercheinteressierte, Engagierte – spread the word & kommt gerne vorbei.

Über Research at Risk

Research at Risk ist eine Arbeitsgruppe der Medien- und Theaterwissenschaft, die Forschung als eine Praxis der Wissensproduktion, des Austauschs und der Kritik versteht, die nicht nur von Akademiker:innen, sondern auch von Aktivist:innen, Journalist:innen, Künstler:innen und anderen getragen wird. Wir arbeiten im Feld zwischen Klimagerechtigkeit und antifaschistischer Koalitionsbildung mit einem starken Schwerpunkt auf intersektionalen Ansätzen. In den Jahren 2022 und 2023 lud Research at Risk eine Reihe von Referent:innen ein, um zu diskutieren, wie einzelne Forscher:innen sowie kritische Forschung als solche gefährdet sind.

SFB-Dissertationen mit dem Förderpreis der Dirlmeier-Stiftung ausgezeichnet

Christoph Borbach (Universität Siegen) und Sarah Rüller (Universität Siegen)

Wir gratulieren unseren Mitgliedern zur Verleihung des Förderpreises der Dirlmeier-Stiftung für ihre herausragenden Forschungsarbeiten.

→ zum vollständigen Pressebericht der Universität Siegen

Über die Preisverleihung

Die Leistungen des wissenschaftlichen Nachwuchses zu würdigen, ist der Universität Siegen ein wichtiges Anliegen. In feierlichem Rahmen wurden im November und Februar mehrere Hochschulpreise verliehen. Neben dem Förderpreis der Dirlmeier-Stiftung an die SFB-Mitglieder Christoph Borbach und Sarah Rüller wurden weitere Absolvent*innen von der Universität Siegen, dem Landkreis Olpe, der IHK und dem DAAD für ihre herausragenden Arbeiten und ihr besonderes Engagement ausgezeichnet. Im neuen Studienservice Center in der Siegener Innenstadt kamen die Preisträger*innen mit ihren Familien und Freunden, den Preisgeber-Institutionen sowie den Laudator*innen zusammen.

„Die Förderung von jungen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern ist ein zentraler Baustein der Universität Siegen. Ich freue mich sehr, dass wir herausragende Arbeiten und junge Menschen für ihren Einsatz, ihr Interesse und ihre fachliche Leistung auszeichnen können“, sagte Uni-Rektorin Prof. Dr. Stefanie Reese.

Über die Dissertationen

Christoph Borbach: Delay – Mediengeschichten der Verzögerung, 1850-1950

In seiner Dissertationsschrift setzt sich Christoph Borbach mit Delay, der Übertragungszeit von Impulsen und Signalen auseinander. Delay kann als flüchtiger Akteur einer Mediengeschichte verstanden werden. Delay-Medien wie die Sonographie, das Sonar oder Radar haben weitreichende Implikationen für aktuelle Medienkulturen. Dabei musste sich die Verdatung von Umwelten und Körpern als Funktion von Übertragungszeiten zunächst aber historisch beweisen. Christoph Borbach widmet sich in neun Fallgeschichten frühen Temporalisierungen von Räumen in Kontexten von u.a. Medizin, Post, Militär und Computertechnik. Innovativ beleuchtet Borbach so die Medienkultur-, Wissens- und Praxisgeschichte des Akteurs Delay—von ersten Sensormedien im 19. Jahrhundert bis hin zu Infrastrukturen der Verarbeitung von Big Data in Echtzeit.

Sarah Rüller: Moving Beyond the WEIRD: Lessons from an Amazigh Community in Shaping Pluralistic Digital Futures

→ erhältlich hier (only in English)

In ihrer Dissertationsschrift untersucht Sarah Rüller kritisch die Herausforderungen westlicher digitaler Forschung in nicht-westlichen Kontexten anhand einer ethnographischen Fallstudie im Hohen Atlas in Marokko. Die Studie beleuchtet postkoloniale Machtstrukturen, Extraktivismus und die Auswirkungen des Technokapitalismus und hinterfragt gängige Entwicklungs- und Nachhaltigkeitskonzepte. Sie plädiert für eine Abkehr vom klassischen ICT4D-Ansatz (Information and Communication Technologies for Development) hin zu ICT4R (Information and Communication Technologies for Recovery).

Durch einen partizipativen Forschungsansatz, der Co-Design, spekulatives Design und Storytelling umfasst, analysiert die Dissertation, wie lokale Gemeinschaften digitale Infrastrukturen nutzen und mit den Spannungen zwischen digitaler Inklusion, Authentizität und externer Ausbeutung umgehen. Die Arbeit reflektiert kritisch die Rolle der Mensch-Computer-Interaktion (HCI) und der Designforschung bei der Förderung einer ethisch fundierten, kontextbezogenen und pluralistischen Wissensproduktion. Darüber hinaus fordert sie eine Neubewertung akademischer Forschungspraktiken und plädiert für nachhaltigere und gemeinschaftsbasierte Methoden. Durch die Betonung von Multiliteralität und alternativen Epistemologien trägt die Dissertation dazu bei, inklusive digitale Zukünfte zu gestalten, die lokales Wissen, Handlungsmacht und kulturelle Vielfalt respektieren.

Über die Forschenden

Christoph Borbach ist wissenschaftlicher Mitarbeiter im Teilprojekt P04: „Precision Farming: Ko-operative Praktiken des Virtual Fencing“ des Sonderforschungsbereichs „Medien der Kooperation“ und promovierte in Medienwissenschaft. Seine Forschungsinteressen umfassen Historische Medienpraxeologie, Medienarchäologie des Digitalen, Sensormediengeschichte und Mediengeschichte der Laufzeitmessung.

Sarah Rüller ist wissenschaftliche Mitarbeitein im Teilprojekt B04: „Digitale Öffentlichkeiten und gesellschaftliche Transformation im Maghreb“ des Sonderforschungsbereichs „Medien der Kooperation“ und promovierte in Sozioinformatik. Ihre Forschungsinteressen umfassen Ethnography in Human Computer Interaction, Intercultural Learning Settings und Community Cooperation and Innovation.

Talkrunde “TikTok hacken? Protest und Bildung auf Videoplattformen”

moderiert von Julia Bee (Ruhr-Universität Bochum) und Jasmin Degeling (Bauhaus-Universität Weimar)

Wie kann TikTok als Plattform für politische Bildung und queerfeministischen Aktivismus genutzt werden? In der Talkrunde „TikTok hacken? Protest und Bildung auf Videoplattformen“ werfen Medienwissenschaftler*innen sowie Content-Creator*innen einen kritischen Blick auf die Möglichkeiten von TikTok als Raum für demokratische Diskussionen.

Veranstaltungsinfos

21. Februar 2025, 19 Uhr

Quartiershalle in der KoFrabrik

Stühmeyerstraße 33

44787 Bochum

Über die Talkrunde

In dieser Talkrunde mit Ole Liebl, Caspar Weimann, Judith Ackermann, Jennifer Eickelmann und Philipp Hohmann diskutieren die Hosts Julia Bee und Jasmin Degeling über Protest und Bildung auf TikTok.

Vor dem Hintergrund, dass digitale Plattformen zur gesellschaftlichen Faschisierung beitragen und insbesondere rechte politische Strategien von digitalen Medien profitieren, diskutieren die Teilnehmenden, welche Formate und künstlerischen Praktiken auf TikTok und Co. im Sinne der politischen Bildung und des queerfeministischen Aktivismus demokratiefördernd wirken.

TikToker*innen thematisieren auf ihren Kanälen kritisch antifeministische und rechte (Online-)Radikalisierung, Männlichkeitskritik, Queer Joy, Sexualität und Gender. Sie positionieren sich queerfeministisch und antifaschistisch und setzen sich für die queere Community ein.

In der Talkrunde diskutieren Content-Creator*innen mit Medienwissenschaftler*innen die Möglichkeiten der politischen Bildung und einer demokratischen Medienkultur auf TikTok. Seid dabei und diskutiert mit uns über TikTok als Möglichkeit der politischen Bildung und welche Rolle wir dabei spielen können.

Über die Teilnehmenden Diskutierende: Ole Liebl (Content Creator, @oleliebl) Moderation: Julia Bee (Professorin für Gender Media Studies unter besonderer Berücksichtigung von Diversität, Ruhr-Universität Bochum; SFB 1187 „Medien der Kooperation“, Teilprojekt B09 – „Fahrradmedien: Kooperative Medien der Mobilität“)

Caspar Weimann (Honorarprofessor*in und Mentor*in für Schauspiel an der ADK Baden-Württemberg; @onlinetheater.live)

Philipp Hohmann, (KosmoPolis – eingetragener Verein für queere Nachtkultur; @ovalofficebar)

Jennifer Eickelmann (Juniorprofessorin für Digitale Transformation in Kultur und Gesellschaft, FernUniversität in Hagen)

Judith Ackermann (Forschungsprofessorin für Digitale Medien und Performance in der Sozialen Arbeit, Fachhochschule Potsdam; @dieprofessorin)

Jasmin Deneling (Juniorprofessor*in für Medienanthropologie, Bauhaus-Universität Weimar)

Die Talkrunde ist organisiert von der Professur Gender Media Studies unter besonderer Berücksichtigung von Diversität an der Ruhr-Universität Bochum, der Professur Medienanthropologie an der Bauhaus-Universität Weimar, dem DFG-Forschungsnetzwerk Gender, Medien und Affekt und KosmoPolis e.V.

RESAW 2025 – The datatfied Web

Über 40 Vorträgen von mehr als 70 Forschenden aus 11 Ländern gestalten das Tagungsprogramm der RESAW Tagung 2025, die am 5. & 6. Juni am Sonderforschungsbereich 1187 „Medien der Kooperation“ in Siegen stattfindet. Registrierungen sind ab März 2025 möglich.

Über die RESAW Conference und Community

RESAW ist das Acronym für A Research Infrastructure for the Study of Archived Web Materials. Die RESAW-Community widmet sich der Arbeit mit dem digitalen Kulturerbe und trifft sich alle zwei Jahre auf der gleichnamigen RESAW-Konferenz. RESAW wurde 2012 mit dem Ziel gegründet, eine kollaborative europäische Forschungsinfrastruktur für die Erforschung von und mit Web-Materialien aufzubauen und den europäischen Wissensaustausch zu fördern.

Webinhalte sind ephemere Objekte: Sie sind kurzlebig, kontextgebunden oder anlassspezifisch. Die durchschnittliche Lebensdauer einer Webseite beträgt gerade einmal zwei Monate. Dies stellen Forschung und Archivierung von webbasierten Informationen und Objekten vor immense Herausforderungen.

RESAW 2025 – The Datafied Web an der Siegen Universität

Die sechste RESAW-Konferenz widmet sich der Suche nach den historischen Wurzeln des datengetriebenen Paradigmas in der Web-Entwicklung. Dabei werden Trends, Entwicklungslinien und Genealogien eines datafizierten und metrisierten Webs sowie des Aufkommens plattformgetriebener Ökosysteme näher analysiert. Eine Untersuchung des historischen Kontexts, der Ästhetik und der Rolle von Webzählern, Analysetools, mobiler Sensorik und anderer Metriken kann dazu beitragen, ein tieferes Verständnis von Online-Interaktionen, vergangenen Öffentlichkeiten und Zielgruppen sowie deren (mitunter problematischen) Entwicklungen zu gewinnen.

Das Thema „Das datafizierte Web“ wirft auch Fragen zu Methoden und (Web-)Archiven auf, die es ermöglichen, diese Entwicklung zu erforschen: Welche Herausforderungen und Methodologien gibt es beispielsweise bei der Archivierung des metrisierten und zunehmend mobilen Webs, einschließlich der Back-End-Infrastruktur? Darüber hinaus lädt das Thema dazu ein, die historische Entwicklung der Datenerfassung und die Evolution von Praktiken der Datenüberwachung im Web nachzuzeichnen. Ergänzend dazu sind Fragen zur historischen Entwicklung von Tracking-Mechanismen, Cookies und der Entstehung digitaler Fußabdrücke relevant, ebenso wie die Evolution von Unternehmen, die auf Metriken angewiesen sind, sowie die Entwicklung finanzialisierter Webräume und deren Auswirkungen.

Die Konferenz blickt dabei aus der historischen Webanalyse heraus auf medialisierte Umwelten und stellt die Frage: Wie hat das datafizierte Web die sensorischen Medienumgebungen geschaffen, in denen wir heute leben?

Highlights der RESAW 2025

Anlässlich des 10-jährigen Bestehens der RESAW-Konferenz findet ein von Niels Brügger organisierte Podiumsdiskussion statt. Vorzumerken ist der Freitagnachmittag am 6. Juni.

Besondere Highlights der diesjährigen Jahrestagung sind die Keynotes am Donnerstagabend und Freitagmorgen von Nanna Bonde Thylstrup, Associate Professor in Modern and Digital Culture an der University of Copenhagen und Jonathan Gray, Reader in Critical Infrastructure Studies, Department of Digital Humanities am King’s College in London. Nanna Bode Thystrup wird über „Vanishing points: technographies of data loss“ sprechen und sich durch die Entwicklung eines technographischen Zugang der kritischen Beforschung des Verschwindens annähern. Jonathan Gray wird in seiner Keynote „Public data cultures“ die rechtlichen und technischen Konventionen offener Daten historisieren. Ziel ist es anhand einer Reihe empirischer Vignetten den Begriff und die Praktiken von Daten neu zu betrachten: als kulturelles Material, als Medium der Partizipation und als Ort transnationaler Koordination.

Insgesamt 22 Panels bieten bei der RESAW25 Raum für über 70 Vorträge von Siegener und internationalen Wissenschaftler*innen – unter anderem aus der Partneruniversität in Luxembourg sowie aus den Niederlanden, Frankreich, Vereinigtes Königreich, Schweden, Dänemark, Belgien, den USA, Portugal und Israel. Am Donnerstag beleuchten Panels u.a. die Themenfelder rund um Plattformen und Social Media, Monetarisierungs- und Archivpraktiken im Web sowie den Umgang mit Dataverlust. Am zweiten Tag stehen u.a. das Skybox Forschungsprogramm, die Geschichte von Plattformen und Forschungsmethoden im Fokus.

Die Tagung verspricht spannende Einblicke in aktuelle Forschungsfragen rum um Trends, Entwicklungslinien und Genealogien eines datafizierten und metrisierten Webs sowie einen kritischen Dialog über die Herausforderungen und Chancen, die mit dem Aufkommen palttformgetriebener Ökosysteme einhergehen.

The 2025 RESAW Konfernz wird organisiert vom Sonderforschungsbereich 1187 „Medien der Kooperation“ der Universität Siegen in Kooperation mit dem Centre for Contemporary and Digital History (C²DH) an der Universität Luxembourg. Die Konferenz wird gefördert von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) und dem Luxembourg National Research Fund (FNR).

„Seeing Style: How Style Orients Phenopractices across Action, Media, Space, and Time“

Niklas Woermann (University of Southern Denmark)

Wie formen Medienpraktiken unsere Wahrnehmung und Interaktion? Niklas Woermann, 2021 Mercator Fellow am SFB, geht dieser Frage nach in seinem 2024 erschienenen Buch Seeing Style.

Über das Buch

Aufbauend auf einer ethnografischen Studie zur Freeskiing-Subkultur entwickelt das Buch eine Theorie der Phenopractices – verkörperten Praktiken der Wahrnehmung und des Ausdrucks von Stil. Durch die Verbindung von Ansätzen aus Phänomenologie, Kultursoziologie und Medienforschung liefert Woermann neue Impulse zur Rolle visueller Ordnung in sozialen Praktiken. Eine spannende Lektüre für alle, die sich mit Medien, Praktiken und kultureller Wahrnehmung beschäftigen!

Verlagstext:

„How do social practices prefigure experiences, and how does embodied experience organize the performance of practices? This book suggests that the classic concept of style offers a fresh answer to the question how doings and sayings are linked into practice bundles.

Based on a rich ethnographic study of the visual practices of the German-speaking freeskiing subculture, this work develops a theory of phenopractices, or embodied cultural practices dedicated to apprehending and expressing style. Focusing on the visual dimension, it extends the thought of Garfinkel and Schatzki using recent insights from science and technology studies and research at the intersection of neuroscience and phenomenology. This offers a new perspective on fundamental practice-theoretical questions about the nature of practice elements, social order in the context of rules and regularity, or action and practical intelligibility.

Each chapter discusses and develops foundational concepts such as time, space, action, emotion, or perception based on an analysis of freeskiing practices such as planning a route in the backcountry, testing a new ski model, or judging freestyle contests. The central argument is that cultural styles of conduct are not only symbolic structures, but a functional resource which organizes situational intelligibility and thus enables social order based on aligned and managed embodied routines. Because the stabilization, dissemination, and evolution of such styles happens via different media, practice change is primarily influenced by media rather than symbolic, rational, or functional needs or ends.

A rich ethnography and provocative theoretical argument of interest to anyone working on contemporary practice thought, advancing phenomenology, the sociology of vision, lifestyle sports, media, or practice evolution.“

Niklas Woermann ist Studieneiter für Marketing und Management an der SDU Business School an der University of Southern Denmark. Er war 2018 Gastprofessor für Soziologie an der University of Chicago und 2021 Mercator Fellow im SFB 11877 „Medien der Kooperation“ an der Universität Siegen und ist assoziiert mit dem Projekt B08 – „Agentic Media: Formationen von Semi-Autonomie. Seine Forschung konzentriert sich auf die Frage, wie Technologie die Erfahrungen von Konsumenten, Dienstleistungen und Interaktion prägt. Niklas ist multidisziplinär in seiner Lehre, Forschung und Ausrichtung und veröffentlicht seine Arbeiten in Fachzeitschriften wie dem Journal of Consumer Research, Marketing Theory und American Behavioural Scientist sowie in wichtigen Verlagen der Soziologie. Niklas, ein anerkannter Marketing- und Soziologiewissenschaftler, war in Redaktionsausschüssen tätig, gewann den „Outstanding Reviewer Award“ des JCR und war Gutachter für den ERC. Er erhielt den „Sidney J. Levy Award“ und ein Stipendium des Schweizerischen Nationalfonds für Forschung.

Die „Beiträge zur Praxeologie / Contributions to Praxeology“ setzen sich zum Ziel, die Praxis allen anderen Erklärungsgrößen vorzuordnen, und die theoretischen Grundbegriffe aus dieser Vorordnung zu gewinnen, zu klären oder zu korrigieren. Sowohl die Arbeiten von Wittgenstein als auch die von Schütz und Garfinkel verweisen auf eine gemeinsame mitteleuropäische Genealogie der „Praxeologie“, die bis heute allerdings weitgehend unbekannt geblieben ist. Die Reihe will sich daher in drei Stoßrichtungen entfalten: durch philosophische Theoriearbeit, durch empirische Beiträge zur Theoriebildung und durch Beiträge zur Revision der Wissenschaftsgeschichte.

Die Bände der Reihe erscheinen in deutscher oder englischer Sprache.

“Historiographer: An Efficient Long Term Recording of Real Time Data on Wearable Microcontrollers”

by Michael Brilka und Kristof van Laerhoven (both University of Siegen)

Gathering data in the wild with wearables made easy. Michael Brilka and Kristof van Laerhoven published their open source Historiographer application for the Bangle.js 2 Smartwatch at Ubicomp’24 in Melbourne, Australia. Interested?

Data collection is a core principle in the scientific and medical environment. To record study participants in daily life situations, wearables can be used. These should be small enough to not disrupt the lifestyle of the participants, while delivering sensor data in an accurate and efficient way. This ensures a long recording time for these battery-powered devices. Current purchasable wearable devices, would lend themselves well for wearable studies. Simpler devices have many drawbacks: Low sampling rate, for energy efficiency and little support are some drawbacks. More advanced devices have a high-frequent sampling rate of sensor data. These, however, have a higher price and a limited support time.

Our work introduces an open-source app for cost-effective, high-frequent, and long-term recording of sensor data. We based the development on the Bangle.js 2, which is a prevalent open-source smartwatch. The code has been optimized for efficiency, using sensor-specific properties to store sensor data in a compressed, loss-less, and time-stamped form to the local NAND-storage. We show in our experiments that we have the ability to record PPG-data at 50 Hertz for at least half a day. With other configurations, we can record multiple sensors with a high-frequent update interval for a full day.

Michael Brilka is a Research Associate in the project „P05 – Social Interaction in Semi-Automated Road Traffic“ at the Collaborative Research Centre 1187 –“Media of Cooperation”. Kristof van Laerhoven is professor for the Ubiquitous Computing at the University of Siegen and is principal investigator for the project „P05 – Social Interaction in Semi-Automated Road Traffic“ at the Collaborative Research Centre 1187 –“Media of Cooperation”.

Ubicomp is a premier venue for presenting research in the design, development, deployment, evaluation and understanding of ubiquitous computing systems. Ubicomp is an interdisciplinary field of research and development that utilizes and integrates pervasive, wireless, embedded, wearable and/or mobile technologies to bridge the gaps between the digital and physical worlds. Ubicomp will bring together top researchers and practitioners who are interested in both the technical and applied aspects of Ubiquitous Computing technologies, systems and applications. The Ubicomp program features keynotes, technical paper and notes sessions, specialized workshops, live demonstrations, posters, video presentations, and a Doctoral Colloquium.

Investigating the interplay of media, data, and language in domestic environments – now available as an open-access volume

von Stephan Habscheid (University of Siegen)/ Tim Hector (University of Siegen)/ Dagmar Hoffmann (University of Siegen)/ David Waldecker (TU Darmstadt) (Eds.)

We are delighted to announce the publication of Voice Assistants in Private Homes: Media, Data, and Language in Interaction and Discourse, an interdisciplinary volume edited by Stephan Habscheid, Tim Hector, Dagmar Hoffmann, and David Waldecker from our CRC. This open-access book provides various contributions regarding voice assistant technologies and their integration into daily life.

The new volume examines voice assistants from different angles, including perspectives of linguistics, sociology, media studies, HCI-research and law, addressing issues such as media and data practices, surveillance, data capitalism, anthropomorphisation, privacy concerns, and the domestication of technology in households. The volume is freely available online through open-access publishing with transcript – you can download the ebook here.

Contributions include analyses of linguistic practices and conceptualisations, studies on capitalist practices and the negotiation of surveillance and privacy as well as reflections on the sociotechnical dynamics of voice assistants. The book also considers broader implications for data ethics and AI development with an outlook on the latest developments in the rise of Large Language Models. The compliation also includes an interview with Nikolai Horn, political advisor on ethical and legal aspects of the digital sphere, dealing with voice assistants and the GDPR.

This publication is essential reading for researchers dealing with human-machine-dialogs, platform technologies, issues of surveillance, privacy and data protection in linguistics, media studies, sociology, and related fields, in particular (but not limited to) those interested in the role of intelligent personal assistants.

The book is part of the Media in Action book series, edited by the Collaborative Research Centre 1187 “Media of Cooperation” at the University of Siegen.

About the researchers

Stephan Habscheid (Prof. Dr.) is a professor of German studies and applied linguistics at Universität Siegen. He is principal investigator of the interdisciplinary project B06 »Un/desired Observation in Interaction: Smart Environments, Language, Body and Senses in Private Homes« at the Collaborative Research Center 1187 »Media of Cooperation«, Universität Siegen (together with Dagmar Hoffmann). His research interests include media linguistics, linguistic praxeology, language in institutions and organizations as well as small talk and conversation. Tim Hector (Dr. des.) works as a research assistant at the Collaborative Research Center 1187 »Media of Cooperation« in the project B06 »Un/desired Observation in Interaction: Smart Environments, Language, Body and Senses in Private Homes« at Universität Siegen. He did a PhD in applied linguistics on the linguistic domestication of voice assistants. His research interests include media and cultural linguistics, conversation analysis linguistic domestication of media technologies and spoken language in human-computer-interaction.

Dagmar Hoffmann (Prof. Dr.) is a professor of media sociology and gender media studies at Universität Siegen, Germany. She is principal investigator in the interdisciplinary project B06 »Un/desired Observation in Interaction: Smart Environments, Language, Body and Senses in Private Homes«« at the Collaborative Research Center 1187 »Media of Cooperation«, Universität Siegen (together with Stephan Habscheid). Her research is focused on media and cultural sociology, digital literacy, and political participation. David Waldecker (Dr.) is a sociologist and an academic librarian in training at Universitäts- und Landesbibliothek Darmstadt. He was a post-doc at the Collaborative Research Center 1187 »Media of Cooperation«, Universität Siegen, and published his dissertation on Adorno in the recording studio in 2022.

About the Media in Action Series

The open access series Media in Action, conceived by the DFG Collaborative Research Centre 1187 “Media of Cooperation”, examines the history and present of networked, data-intensive media and their social implications at the interdisciplinary interface of social and media sciences. In the tradition of science and technology studies and actor-network theory, the German and English-language monographs, anthologies and dissertations in the series focus on the practices, (co-)operations and procedures in the use, production and analysis of old and new media. A central challenge facing the series is the development of appropriate ethnographic, digital, sensor-based and design-oriented methods for a new conception of the description of distributed ‚agency‘ between people, computers, bodies and environments. The Media in Action Series is funded by the German Research Foundation (DFG) – project number 262513311 – CRC 1187. The series is edited by Timo Kaerlein, Isabell Otto and Tristan Thielmann.

SFB beteiligt sich an bundesweiter Aktion

Zahlreiche Hochschulen und Forschungsinstitutionen verkünden gemeinschaftlich, ihre Aktivitäten auf der Plattform X einzustellen. Die Universität Siegen schließt sich der Aktion an. Auch der SFB folgt dem Aufruf und friert seinen Account auf der Plattform X ein.

➞ Stellungnahme der Universität Siegen

➞ gemeinsame Pressemitteilung von insgesamt 63 Hochschulen und Forschungseinrichtungen

Der SFB bleibt auf seinen anderen Plattformen aktiv – Follow us!

3 / 15