Neuigkeiten

Eine Informations- und Diskussionsveranstaltung zur elektronischen Patientenakte (ePA)

organisiert von Dennis Kirschsieper, Stephan Krayter und Claudia Müller (alle Universität Siegen)

In Kooperation mit dem Digitalen Facharzt- und Gesundheitszentrum (DFGZ) der Arztpraxis Spieren & Kollegen in Olpe (https://spieren.de/dfgz/) hat das Teilprojekt A05 „Kooperative Herstellung von Nutzerautonomie im Kontext der alternden Gesellschaft“ am 8. Januar 2025 eine Informations- und Diskussionsveranstaltung zu elektronischen Patientenakte in Olpe und Siegen organisiert.

Anlass ist die Einführung der neuen elektronischen Patientenakte (ePA) am 15. Januar 2025, mit der in Deutschland ein weiterer Schritt in Richtung eines stärker digitalisierten Gesundheitssystems vollzogen wird. Gesundheitsdaten können nun leichter gespeichert und verarbeitet werden, z.B. wird der Austausch von medizinischen Dokumenten zwischen Arztpraxen, Apotheken, Kliniken und den Patient*innen erleichtert, da Unterlagen digital vorhanden sind und nicht erst angefordert werden müssen. Die Einführung der ePA ist allerdings nicht nur mit Vorteilen und Erleichterungen, sondern auch mit Herausforderrungen, offenen Fragen und Bedenken verbunden, z.B. bezüglich des Datenschutzes.

Die Arztpraxis Spieren & Kollegen hatte ihre Patient*innen für den 8. Januar nach Olpe eingeladen, wo Expert*innen der Kassenärztlichen Vereinigung (KVWL) sowie Vertreter*innen der Krankenkassen Vorträge gehalten und Fragen beantwortet haben. Dies wurde live an die Universität Siegen übertragen, wo interessierte Forschende, Studierende und Bürger*innen sich zusammengefunden hatten, um online mitzudiskutieren.

Im Anschluss gab es in Siegen noch einen zweiten Teil. Die Digitalisierungsexpertin und Landtagsabgeordnete Julia Eisentraut (Bündnis 90/Die Grünen, https://julia-eisentraut.de/) stand hier zur Verfügung, um politische Sichtweisen auf das Thema einzubringen und zu diskutieren. Bei der Vorbereitung des Events war auch Bernd Mäckeler von den Grünen Alten in Siegen beteiligt, der sich mit seinen Kolleg*innen von den Grünen Alten und mit Unterstützung durch das Teilprojekt A05 engagiert dafür einsetzt, die Digitalkompetenzen älterer Menschen in Siegen und Umgebung zu fördern. Des Weiteren waren die Teilvorhaben „Gesundheit & Altern“ sowie „Soziales & Inklusion“ des Projektes FUSION (https://fusion.uni-siegen.de), vertreten durch Stephan Krayter, in der Organisation und Durchführung des Events eingebunden.

Für die Zukunft sind weitere Kooperationsveranstaltungen zur Digitalisierung des Gesundheitssystems geplant, um Bürger*innen an der Forschung zu beteiligen und um gemeinsam die medizinische und soziale Versorgung in der Region zu verbessern.

Über die Forschenden

Dennis Kirschsieper ist wissenschaftlicher Mitarbeiter im Teilprojekt A05 Kooperative Herstellung von Nutzerautonomie im Kontext der alternden Gesellschaft des Sonderforschungsbereichs 1187 Medien der Kooperation und promoviert zum Thema Privatsphäre und Datenschutz. Seine Forschungsinteressen umfassen Telecare, Telemedizin, Caring Communities und Digitalkompetenzen älterer Menschen.

Stephan Krayter ist wissenschaftlicher Mitarbeiter im Projekt FUSION. Seine Forschungsinteressen liegen an der Schnittstelle von Gesundheitssoziologie, Sozio-Informatik, Digitalisierung und Nutzungsakzeptanz. Er beschäftigt sich insbesondere mit der Frage, wie digitale Entwicklungen sozialverträglich ausgestaltet werden können und wie die Gesundheitsversorgung durch Digitalisierung verbessert werden kann.

Claudia Müller ist Professorin für Wirtschaftsinformatik, insbesondere IT für die alternde Gesellschaft an der Universität Siegen und leitet das Teilprojekt A05 Kooperative Herstellung von Nutzerautonomie im Kontext der alternden Gesellschaft am Sonderforschungsbereich 1187 Medien der Kooperation.

A Workshop Summary (November 25 & 26, 2024)

written by Miglė Bareikytė, Julia Bee, Johanna Hiebl, Hannah Schmedes and Xenia Waporidis

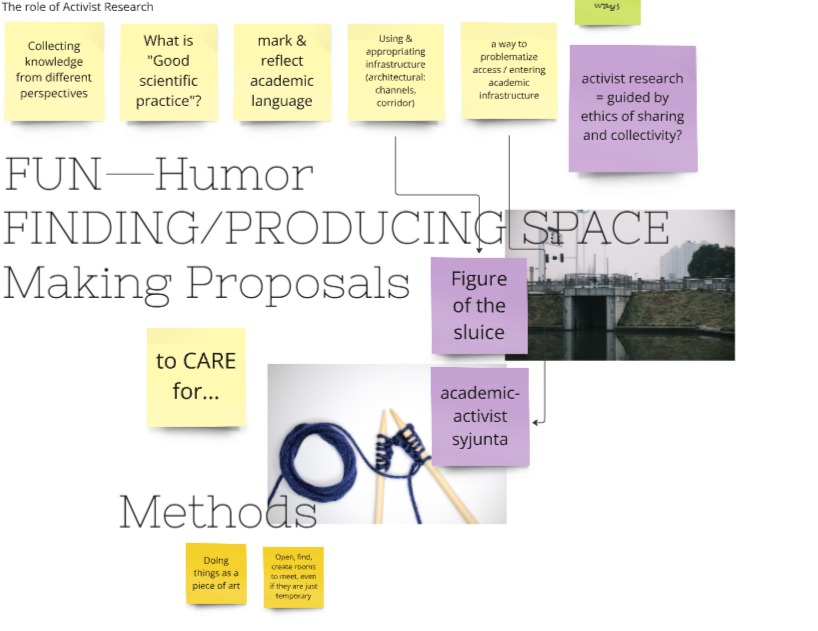

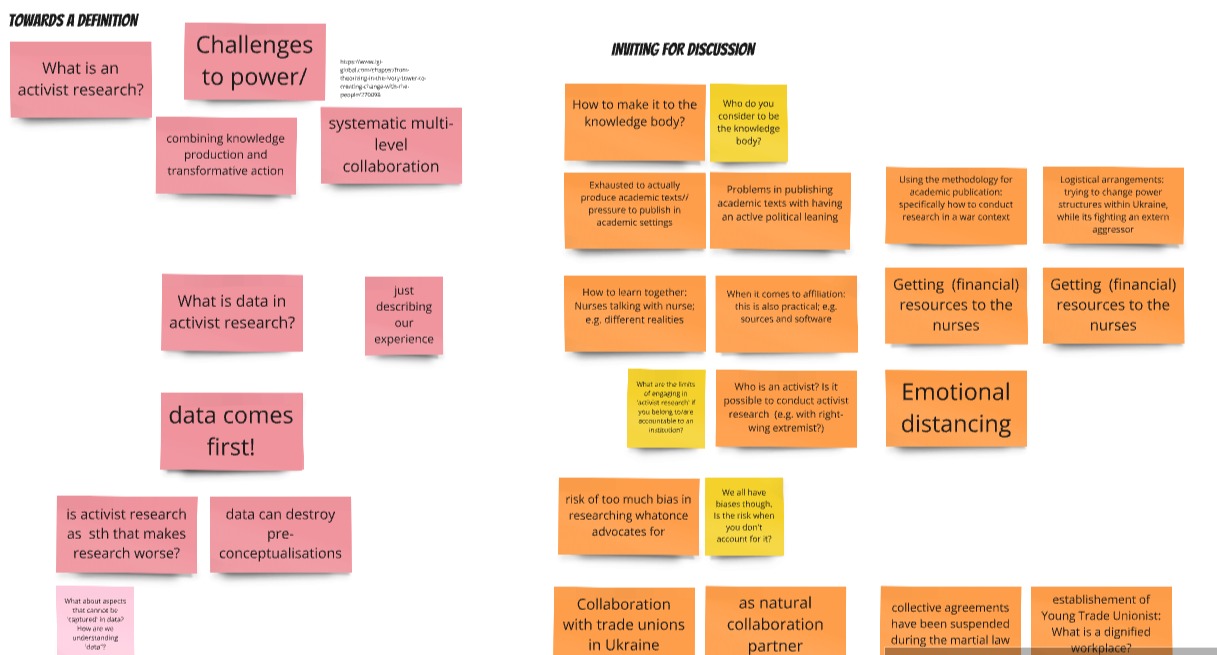

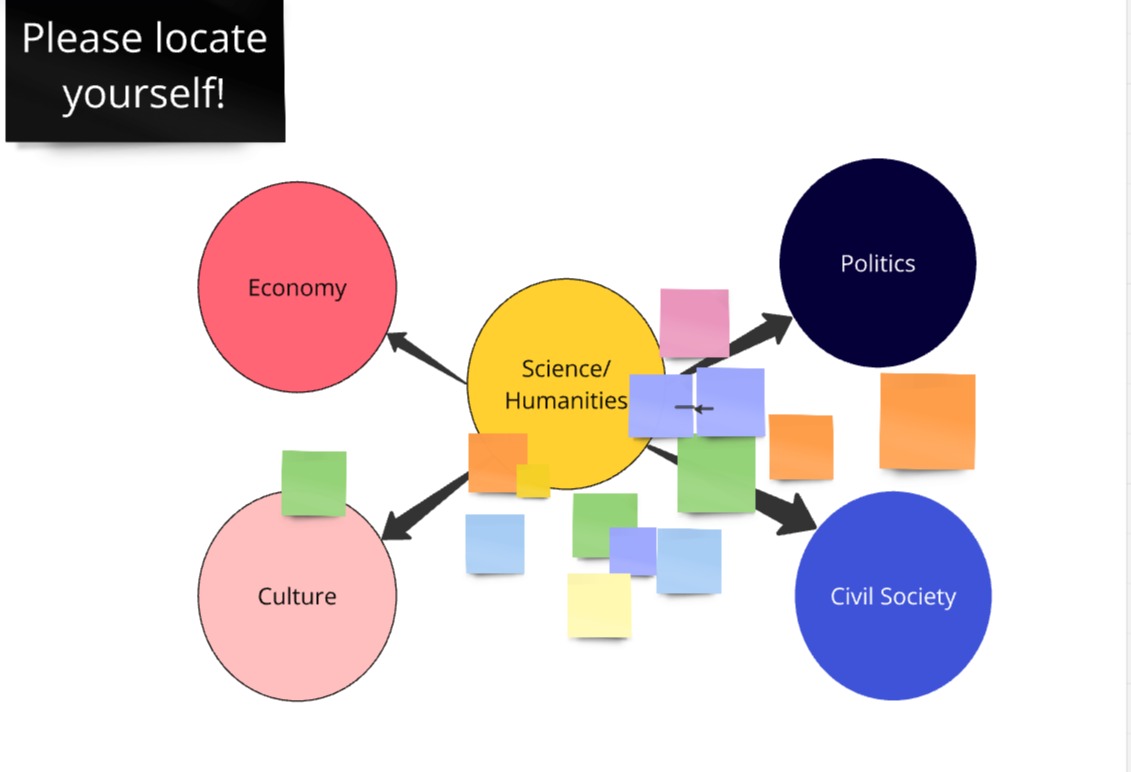

Our workshop on the Politics and Ethics of Activist Research in November 2024 brought together scholars and activists to explore ways of doing activist research and the question of how academic research can collaborate with activist practice. In times of democracies being at risk of climate catastrophe and war in Europe, one of the meaningful ways of conducting research is to engage with the issues that are pressing and work alongside those experts from civil society who have the deepest understanding of them. Two CRC 1187 “Media of Cooperation” projects B09 – “Bicycle Media” and P06 – “War Sensing” – organised the workshop to bring together activists and researchers. The two-day event brought together approximately 60 international scholars and activists online to share their experiences, address challenges, and discuss ethical concerns related to activist research. Rooted in the interdisciplinary focus of the CRC “Media of Cooperation” with its praxeological approach to digital and data-based media, the workshop tackled key themes of collaborative knowledge production in an ethical way. It also addressed precarity and biases and advancing social justice through activist-academic collaboration.

As defined by scholars like Susan Strega and Leslie Brown, activist research is distinct from participatory methods in that it prioritises ethical co-production of knowledge and transformative action (Strega & Brown, 2015). The workshop’s goal was to explore and share how both researchers and activists can foster equitable collaboration and address the ethical complexities inherent in such work.

While activist research is always situated, it also follows global demands that allow it to intersect with the concerns, struggles and critiques of other cases that one is not directly involved in. Activist researchers aim to achieve particular situated goals that are oriented towards larger claims to power, such as improving the practice of justice or labour conditions. At the same time, activist research is embedded in old and new forms of controversy, involving the continuation of hierarchies between activists and scholars or the appropriation of struggles and their vocabularies. Activist research is thus an approach that goes beyond participation, demanding more resources for and analysis of ongoing cooperations between research and political struggles.

By critically engaging with concepts of activist research, the workshop aimed to move beyond traditional science communication with its focus on informing. Instead, it emphasised collaborative knowledge production with issue publics, such as mobility justice activists in the project B09 – “Bicycle Media” and civil society actors from Ukraine in the framework of the project P06 – “War Sensing”, both of which focus on working with activists.

These issues were addressed by two keynote speakers on the first day. Giancarlo Fiorella, the Head of Research from Bellingcat, elaborated on the potential of open science and open-source investigations to democratise research and blur the line between the researcher and the public, allowing for broader public participation in creating different forms of knowledge. Sevda Can Arslan, a media scholar from the University of Paderborn, made a strong case for the need to foster dialogue between academia and society in order to create knowledge that resonates beyond institutional boundaries. She also reflected on the tensions between applied research, public science, and science communication.

On the second day, the workshop was divided into three sessions, each looking at activist research from the perspective of case studies: 1. feminist archiving and editing practices, 2. mapping, and 3. collaborating with healthcare workers during the war in Ukraine. The case focus is important here because it illustrates how activist research is always embedded in particular communities and requires sustained attention in order to change the situation on the ground.

1

Chris Regn and *durbahn (bildwechsel/Who writes his_tory) hosted a session on feminist archiving and editing of Wikipedia, both of which emphasised the principles of inclusivity and shared knowledge production. Their activist practice aims to disrupt traditional archival practices by prioritising alternative, less represented narratives and amplifying voices that have been historically excluded from dominant historical accounts. Chris Regn and *durbahn illustrated how such archiving and editing practices challenge traditional epistemological hierarchies and call for a reflexive approach that acknowledges the researcher’s situatedness and positionality in knowledge production. A dynamic and lively discussion unfolded on the subject of integrating feminist archiving and web-editing methodologies into academic research practices. Inspired by practices such as Sweden’s Syjunta—a gathering of women to knit and talk—participants emphasised the value of creating alternative spaces for collaboration. Changing the physical environment was noted as a way of encouraging different forms of interaction. Two compelling metaphors emerged from this conversation: the sluice, representing the facilitation of collective practices, and weaving/knitting, symbolising the interweaving of diverse threads of knowledge and collaboration. These metaphors highlighted that activist research thrives on an ethic of sharing and collectivity, reshaping how knowledge is produced and disseminated to empower communities and challenge hierarchical norms.

2

The second session, led by Paul Schweizer (Kollektiv Orangotango), focused on collective mapping as a both research practice and a medium of cooperation practice. Examples from Indigenous land claims, urban housing crises, and pandemic-era mutual aid efforts demonstrated the dual nature of mapping in activism. Paul Schweizer identified key insights critical to the ethical use of mapping in activist contexts, distinguishing between internal mapping used as a community strategy and external mapping designed for public advocacy. He argues for mapping as a tool for activist issues. He also emphasised that research findings need be tailored to resonate with diverse audiences, ranging from legal courts to social media platforms, in order to maximise accessibility and impact. The discussion also highlighted the double-edged nature of mapping, where maps can empower communities, but also can expose vulnerable groups to risks. This prompted an examination of the necessity of discerning when mapping is not the optimal approach. The significance of reflexivity and ethical awareness was underscored, with researchers being urged to prioritise community safety and adopt context-sensitive practices to achieve a balance between the empowering potential of mapping and the ethical responsibilities it entails.

3

In a third session, Tasha Lomonosova (ZOiS), presented findings and insights from her collaborative research on nurses’ labor during wartime in Ukraine, exemplifying how activist research combines knowledge production with transformative action aimed at addressing and resolving social inequalities. Nurses from different parts in Ukraine actively participated in every stage of the research process, including conducting interviews with fellow nurses. This approach aimed to address and reduce power imbalances both within healthcare systems and between academic researchers and practising nurses who lacked formal research training. Tasha Lomonosova’s session highlighted the challenges of conducting activist research in wartime, such as the unequal power dynamics between Ukrainian and international collaborators, but also the resilience of collaborative research practices as transformative under conditions of war. Participants discussed practical dilemmas, such as how to navigate ideological differences within partner organisations and how to handle sensitive data that may conflict with activist goals, emphasising the need for researchers to be not only reflexive but also flexible. A key concern was to avoid the tendency to treat grassroots groups as monolithic entities, and instead to recognise their diversity and internal complexity.

Overall, the workshop provided a space to discuss the intersection of different approaches to activist research, including its practices, methods and ethical concerns, each drawing on specific cases. As organisers of the workshop, we want to thank everyone who joined this workshop for their mutual support and collaboration.

The project B09 – “Bicycle Media” investigates cooperative mobility practices of cycling. It contributes to a media-scientific concept of mobility against the background of the cooperative and sensory design of public spheres. Julia Bee is principal investigator in the project B09 – “Bicycle Media” at the DFG-funded Collaborative Research Centre 1187 “Media of Cooperation” hoilds a chair in Gender Media Studies with special emphasis on diversity at the Ruhr University Bochum.

Hannah Schmedes and Xenia Waporidis are researchers in the project B09 – “Bicycle Media” at the DFG-funded Collaborative Research Centre 1187 “Media of Cooperation” and are both doctoral researchers at the Ruhr University Bochum.

The project P06 – “ War Sensing” researches civilian documentary, archival and investigative media and data practices of war: War Sensing. The project thus makes a situated research contribution to the medial entanglement of the human and technical sensorium as well as to the knowledge politics of war. Miglė Bareikytė is is principal investigator in the project P06 – “War Sensing ” at the DFG-funded Collaborative Research Centre 1187 “Media of Cooperation” and holds the Chair for Digital Studies at European University Viadrina in Frankfurt (Oder).

Johanna Hiebl is a researcher in the project P06 – “War Sensing” at the DFG-funded Collaborative Research Centre 1187 “Media of Cooperation” and is a doctoral researcher at the European New School for Digital Studies in Frankfurt (Oder).

Neue Ausgabe des Forschungsmagazins future behandelt den Sonderforschungsbereich „Medien der Kooperation“

Die 6. Ausgabe des Forschungsmagazins future (in deutscher und englischer Sprache) der Universität Siegen behandelt unter dem Titel „Computer, wie geht es mir?“ Themen unseres Sonderforschungsbereichs (SFB).

→ Hier geht es zur aktuellen Ausgabe

Über die aktuelle Ausgabe

Über Menschen und Medien (S. 4)

Ein Beitrag über die neue Forschungsausrichtung auf KI und Sensormedien am SFB.

Vom Beobachter zum Handelnden: In immer mehr Bereichen treffen Algorithmen selbständig Entscheidungen (S. 11)

Ein Beitrag zur Forschung im Projekt B08 „Agentic Media: Formationen von Semi-Autonomie“.

Liveticker aus dem Krieg: Soziale Medien und Messenger-Dienste übermitteln täglich Nachrichten und Bilder aus der Ukraine (S. 18)

Ein Beitrag zur Forschung im Projekt P06 „War Sensing“.

Die Entgrenzung des Privaten: Leben im Smarthome (S. 25)

Ein Beitrag zur Forschung im Projekt B06 „Un-/erbetene Beobachtung in Interaktion: Smart Environments, Sprache, Körper und Sinne in Privathaushalten“.

Virtuelle Weidegrenzen: Sensoren passen auf, dass kein Tier verloren geht (S. 33)

Ein Beitrag zur Forschung im Projekt P04 „Precision Farming: Ko-operative Praktiken des Virtual Fencing“.

Das Forschungsmagazin future erscheint seit 2019 einmal jährlich in einer Auflage von 3.500 Stück. Alle Themen werden gemeinsam mit der Senatskommission für Forschung und wissenschaftlichen Nachwuchs, dem Referat Forschungsförderung und Prof. Dr. Thomas Mannel, dem Prorektor für Forschung und wissenschaftlichen Nachwuchs, diskutiert bzw. festgelegt. Das Hauptkriterium für die Auswahl ist, dass es sich um topaktuelle Forschung handelt, die in die Zukunft gerichtet ist. Alle Ausgaben erscheinen im Open Access.

Sie möchten gern ein oder mehrere Printexemplare erhalten, für sich selbst, für nationale oder internationale Partner*innen? Über future@presse.uni-siegen.de können Sie Printexemplare bestellen, auch Exemplare der vorherigen Ausgaben. Wir nehmen Sie gern in den Abonnement-Verteiler auf, selbstverständlich kostenfrei.

Der SFB 1187 gratuliert Marcus Burkhardt zu seiner Berufung auf die Professur für „Medien, Algorithmen und Gesellschaft“ an der Universität Paderborn

Der SFB 1187 „Medien der Kooperation“ gratuliert Marcus Burkhardt herzlich zu seiner Berufung an die Universität Paderborn! Seit dem Wintersemester 2024/2025 hat er dort die Professur für „Medien, Algorithmen und Gesellschaft“ übernommen.

Bis zu seiner Berufung war Marcus Burkhardt als Akademischer Rat im Medienwissenschaftlichen Seminar der Universität Siegen tätig und hat mit seiner Forschung den SFB 1187 „Medien der Kooperation“ in den vergangenen Jahren wesentlich mitgestaltet und weiterentwickelt. Als Teilprojektleiter verantwortet er zwei zentrale Forschungsprojekte: B08 – „Agentic Media: Formationen von Semi-Autonomie“ (gemeinsam mit Prof. Dr. Karin Knorr Cetina) und A07 – „Industrie der Personendaten“ (gemeinsam mit Prof. Dr. Maximilian Becker).

Neben Stationen an der TU München am Digital Media Lab und einer Gastprofessur an der Universität Paderborn leitete er unter anderem das Hybrid Publishing Lab der Leuphana Universität Lüneburg. Er promovierte am International Graduate Centre for the Study of Culture der Justus-Liebig-Universität Gießen mit einer Arbeit zur Mediengeschichte und -theorie digitaler Datenbanken. Burkhardts Forschung bewegt sich an der Schnittstelle von Medienwissenschaft, Philosophie und Informatik und konzentriert sich auf die Geschichte und Theorie digitaler Medien, kritische Software-, Code- und Algorithm Studies sowie digitale Methoden und Kulturen sowie Komputationale Kulturen. Seine aktuellen Lehrveranstaltungen widmen sich dem Thema „Prompting als Kulturtechnik“ und „Digitale Medien: Zugänge und Kontroversen“.

Zu seinen Publikationen zählen unter anderem die Mitherausgeberschaft des 2022 erschienenen Sammelbands Interrogating Datafication. Towards a Praxeology of Data und seine 2015 veröffentlichte Dissertationsschrift Digitale Datenbanken: Eine Medientheorie im Zeitalter von Big Data. Neben zahlreichen Beiträgen in Fachzeitschriften und Sammelbänden hat er zuletzt das Special Issue „Frictions: Conflicts, Controversies and Design Alternatives in Digital Valuation“ (2025) bei Digital Culture & Society mit-herausgegeben.

2015 gründete er gemeinsam mit Mercedes Bunz und Andreas Kirchner den Open-Access-Verlag Meson Press, der sich auf Open-Access-Publikationen zu digitalen Kulturen spezialisiert hat.

mit:forschen! GEMEINSAM WISSEN SCHAFFEN: Der Forschungspreis geht an das Forscherteam A05 des SFB 1187: Medien der Kooperation.

Tanja Aal und Dennis Kirschsieper (beide Universität Siegen)

Der Beitrag „CareConnection – A Digital Caring Community Platform to Overcome Barriers of Asking for, Accepting and Giving Help” der Sozio-Informatiker/innen gewinnt stellvertretend für das Autor*innen-Team der Publikation den zweiten Platz des ‘Wissen-der-Vielen – Forschungspreis für Citizen Science 2024.

Über Preis und Beitrag

Die Citizen-Science-Plattform „mit:forschen! Gemeinsam Wissen schaffen“ dient der Präsentation deutschlandweiter Forschungsprojekte, die mittels partizipativer Ansätze Bürger*innen einbeziehen. Persönliche Erfahrungen und individuelles Wissen der Gemeindemitglieder werden in Entwicklungsprozesse integriert und erfahrbar gemacht. Hierdurch wird der Diskurs über individuelle Lebenswelten in verschiedensten thematischen Kontexten, Herausforderungen und gemeinsam erarbeitete Lösungsszenarien angeregt und Vernetzung zwischen Wissenschaft und Gesellschaft gefördert.

Der 2. Platz des hieran angebundenen ‘Wissen-der-Vielen – Forschungspreis für Citizen Science 2024 ging an das Forschungsteam des Teilprojektes A05 „Kooperative Herstellung von Nutzerautonomie im Kontext der alternden Gesellschaft“ des Sonderforschungsbereichs 1187: Medien der Kooperation der Universität Siegen. Die Preisverleihung fand am 09. Oktober in Hamburg statt. Wissenschaft im Dialog und das Museum für Naturkunde Berlin würdigten die Preisträger mit einem Preisgeld von 10.000 Euro.

Mit ihrer Publikation ‚CareConnection – A Digital Caring Community Platform to Overcome Barriers of Asking for, Accepting and Giving Help’ beschreiben die Forscher*innen Tanja Aal und Dennis Kirschsieper die Forschung und Entwicklung einer Online-Plattform, die den Aufbau einer lokalen (Online-)Sorgegemeinschaft unterstützt.

Jury-Statement: “Auf einer allgemeineren Ebene wird durch die Forschungsarbeit sehr deutlich belegt, dass Citizen Science einen wichtigen Beitrag zur menschenzentrierten Technikentwicklung leisten kann.“

Die „CareConnection”-Plattform wurde mit einem Community-Design-Ansatz und nach Prinzipien der partizipativen Forschung (Reallabor, partizipative Aktionsforschung) entwickelt. Im Zentrum stand dabei, psychologische und soziale Barrieren des ‚um Hilfe bitten, Hilfe akzeptieren sowie Hilfe geben‘ zu identifizieren und zu überwinden. Die Publikation entstand zusammen mit weiteren Co-Autor*innen, bestehend aus Bürgerforscher*innen und Studierenden, unter der Leitung von Prof. Dr. Claudia Müller (Lehrstuhl Wirtschaftsinformatik, insb. IT für die alternde Gesellschaft) im Kontext des von ihr geleiteten Forschungsprojekt am Sonderforschungsbereich. Veröffentlicht wurde die Publikation im Tagungsband von Mensch und Computer 2023.

Empirische Basis der Entwicklung dieser Plattform und medialen Infrastruktur ist eine qualitative Interviewstudie, die in Kooperation mit der Fachhochschule Bern sowie in co-kreativer Zusammenarbeit mit älteren Menschen einer lokalen Gemeinde im ländlichen Bereich nahe Zürich durchgeführt wurde. Die Ergebnisse flossen in einen ersten Design-Prototyp einer Community-Plattform ein, die das Suchen und Anbieten von Hilfe barrierearm ermöglichen soll.

Die Plattformentwicklung wurde inzwischen auf den deutschen Kontext übertragen und befindet sich in der dritten Entwicklungsstufe des iterativen Bürger-zentrierten Design-Prozesses. Weitere 8 Interviews und 6 Design-Workshops wurden gemeinsam mit Studierenden und Bürger*innen geführt und befinden sich nunmehr in der finalen Evaluation.

Ziel des dreijährigen Projekts war ‚Hilfe benötigen‘ zu entstigmatisieren. Es sollte sich gemeinsam, ganz nebenbei, und in einem geschützten, digitalen Raum begegnet werden, um Hilfe vertrauensvoll erfahren und selbst schenken zu können. Das Projekt fördert eine sozio-technische Gemeinschaft, in der die Autonomie und Selbstbestimmtheit verschiedenster Nutzergruppen und das individuelle Gesundheitsmanagement langfristig zu stärken.

Über die Forscher/innen

Die Wiederkehr des Konnektionismus

von Sebastian Gießmann (Universität Siegen)

Wie die Mediengeschichte Künstlicher Intelligenz geschrieben werden kann.

→ Artikel erschienen in der FAZ am 02.10.2024

Über den Forscher

Sebastian Gießmann ist Akademischer Oberrat am Medienwissenschaftlichen Seminar der Universität Siegen und leitet das Teilprojekt A01: Geschichte digital-vernetzter Medien zwischen Spezialisierung und Universalisierung am Sonderforschungsbereich 1187 Medien der Kooperation.

Ein Klick, große Folgen: Wer entscheidet, was ein Like bedeutet?

Sebastian Gießmann (Universität Siegen) und Johannes Paßmann (Ruhr-Universität Bochum) heute Abend zu Gast in der DLF-Sendung „Systemfragen“

Der Beitrag fragt nach den Folgen von Likes auf Social Media.

Zur Folge

Zurücktreten wegen eines Likes auf Social Media: Diese Diskussion wurde etwa im Fall der Präsidentin der TU Berlin, Geraldine Rauch, geführt. Aber meint ein Daumen nach oben immer Zustimmung? Und wer entscheidet, was ein Like oder Emoji bedeutet?

Zu den Forschenden

“How Fact-Checkers are Becoming Machine Learners: A Case of Meta’s Third Party Programme”

Yarden Skop (University of Siegen) and Anna Schjøtt Hansen (University of Amsterdam, The Netherlands)

Der Beitrag unseres SFB 1187 Mitglieds Yarden Skop wird als bester studentischer Beitrag auf der diesjährigen Association of Internet Researchers Konferenz ausgezeichnet. Der Artikel wird im Tagungsband der Konferenz veröffentlicht und am 30. Oktober 2024 online verfügbar sein..

With this argument, the paper highlights an additional aspect of the platformisation of journalism, as the labelling and claim-checking work of journalists now also enables large tech platforms to expand technical infrastructures that commodify journalistic work by turning it into training data aimed at improving their ML systems and algorithms. This enables platforms to move further beyond their current market role, as they also participate in the further industrialisation and standardisation of fact-checking. As large tech companies become industry leaders in the provision of ML systems, for example, for fact-checking, the need to understand what politics they produce equally increases, as they become integral in the production of democratic ideals of citizens and public debate.

Hoa Mai Trần war als Expertin zum Thema digitaler Medien in der frühen Bildung zum Radiointerview mit WDR 5 geladen. In dem Radiobeitrag „Digitale Medien in der Kita: Ja oder Nein? (Autorin Corina Wegler) geht es um das städtische Familienzentrum „Krümelkiste“ in Arnsberg-Hüsten in NRW, das sich auf digitalen Medieneinsatz spezialisiert hat. Der Beitrag zeigt Möglichkeiten und Begrenzungen für die frühe digitale Bildung auf und verweist auf die aktuelle Relevanz sich mit den Lebenswirklichkeiten von Kindern und Familien in einer zunehmend digitalisierten Welt auseinanderzusetzen.

Hoa Mai Trần ist wissenschaftliche Mitarbeiterin im SFB-Teilprokjekts (B05) „(Frühe) Kindheit und Smartphone. Familiäre Interaktionsordnung, Lernprozesse und Kooperation“ und forscht zu digitalen Spielepraktiken von Kindern.

Der Radiobeitrag ist bis zum 28.5.2025 in der WDR Mediathek verfügbar.

2 / 6