Neuigkeiten

Synthetic Imaginaries: The Cultural Politics of Generative AI

University of Siegen | 8–12 September 2025 | extended deadline for submision: 30 June 2025

Synthetic Imaginaries: The Cultural Politics of Generative AI is an international event that will explore the cultural, political, and methodological dimensions of generative AI and synthetic media through a combination of conference talks, hands-on workshops, and collaborative projects. Topics include deepfakes, avatars, cultural biases in training data, feminist and postcolonial critiques, and the aesthetics of AI-generated content.

About | Program Highlights | Proposal Submission | Venue | Program | Contact

About the Autumn School

The rise of artificial intelligence (AI), big data processing, and synthetic media has profoundly reshaped how culture is produced, made sense of, and experienced today. To ‘synthesize’ is to assemble, collate, and compile, blending heterogeneous components into something new. Where there is synthesis, there is power at play. Synthetic media—as exemplified by the oddly prophetic early speech synthesizer demos—carry the logic of analog automation into digital cultures where human and algorithmic interventions converge. Much of the research in this area—spanning subjects as diverse as augmented reality, avatars, and deepfakes—has revolved around ideas of simulation, focusing on the manipulation of data and content people produce and consume. Meanwhile, generative AI and deep learning models, while central to debates on artificiality, raise political questions as part of a wider social ecosystem where technology is perpetually reimagined, negotiated, and contested: What images and stories feed the datasets that contemporary AI models are trained on? Which imaginaries are reproduced through AI-driven media technologies and which remain latent? How do synthetic media transform relations of power and visibility, and what methods—perhaps equally synthetic—can we develop to analyze these transformations?

The five-day event at the University of Siegen—organized by the DFG-funded Collaborative Research Centers Media of Cooperation and Transformations of the Popular together with the Center of Digital Narratives in Bergen, the Digital Culture and Communication Section of ECREA and the German National Research Data Infrastructure Consortium NFDI4Culture—explores the relationship between synthetic media and today’s imaginaries of culture and technology, which incorporate AI as an active participant. By “synthetic,” we refer not simply to the artificial but to how specific practices and ways of knowing take shape through human-machine co-creation. Imaginaries, in turn, reflect shared visions, values, and expectations—shaping not only what technologies do but how they are perceived and made actionable in everyday life.

The event opens with a one-day conference and moves into hands-on workshops and collaborative projects. With multiple opportunities for exchange across disciplines, we encourage especially early-career researchers and PhD students to present their ideas during the conference and join a project led by international facilitators and data designers. We invite submissions of short abstracts (max. 500 words) for presentations engaging with questions and provocations related—but not limited—to topics such as:

Critical data studies perspectives on AI: how data infrastructures, labeling, and curation shape the outputs we call “synthetic”; Cultural afterlives of training data: how racialized, gendered, or colonial imaginaries persist in synthetic media outputs; Methodological uses of GenAI: the politics that we buy in when repurposing AI as a method, from inherited bias to epistemic tensions; Synthetic personhood and likeness: exploring deepfakes, AI-generated avatars, and the power of (in)authenticity; Online cultures and platforms: how AI-generated content circulates across platforms—from memes and art to fan fiction, music, and poetry; Postcolonial and feminist critiques of AI: challenging universalist assumptions in generative models and interrogating whose knowledge is made (in)visible; Clichés, formulas, and repetition in GenAI outputs: how AI-generated stories and images rely on familiar tropes, visual styles, and narrative conventions; The aesthetics of noise in AI-generated content: repetition, glitch, randomness, and their role in producing or disrupting meaning; GPTs as infrastructural components: how generative pretrained transformers operate as configurable, customizable, and task-oriented agents embedded in platform infrastructures; Prompting and/as probing: prompting as a form of critical intervention, shaping co-authorship, sense-making, and research design; The ethics of training AI: from historical records and religious texts to indigenous cosmologies and oral traditions—what are the implications of using culturally sensitive knowledge to train generative models? Generative AI and Memory: synthetic media as a means of reimagining the past—through deepfake testimonies, interactive historical simulations, and other forms of computational memory-making; Generative AI in activist contexts: can AI be used for resistance or reimagining community—in the face of its environmental footprint and complicity in extractive systems?

Program highlights

The event blends three complementary formats:

Mix questions!

Monday, 8 September

Day one begins with a keynote by Jill Walker Rettberg and opens space for emerging questions—think of it as an idea hub. Accepted abstracts will be grouped into thematic sessions curated by the organising team. Presenters will be connected via email ahead of time to coordinate their contributions. Each presentation will be set to 10 minutes to allow ample time for discussion, collective thinking, and exchange. The emphasis is on dialogue, not polished conclusions.

Mix methods!

Tuesday, 9 September-Thursday, 11 September

The next three days—featuring a workshop by Gabriele De Seta and an artistic intervention by Ángeles Briones and DensityDesign Lab—are about exploring new methods—hands-on! We invite you to join a team of interdisciplinary scholars and data designers in probing new methodological combinations. Each of our project teams will present a research question alongside a specific method to be collaboratively explored. Participants will not only learn how to design prompts and work with AI-generated text and images but also how to critically account for genAI models as platform models. All projects draw on intersectional approaches, combining qualitative and quantitative data to explore the synthetic dimensions of AI agency—whether as content creator, noise generator, hallucinator, research collaborator, data annotator, or style imitator. Please bring your laptops. The project titles will be announced soon.

Synthesize!

Friday, 12 September

The final day is dedicated to sharing, reflecting, and synthesizing the questions, methods, and insights developed throughout the week. Project teams will present their collaborative processes, highlight key takeaways, and discuss how their ideas and approaches shifted through hands-on experimentation with methods.

Proposal Submission

Please submit your proposal (max. 500 words) outlining how your work aligns with the event’s theme by 30.06.2025, using this form. Please note that the number of participants will be limited to maintain focused and engaging discussions. All submissions will be peer-reviewed.

The event is free of charge, though attendees are responsible for arranging and covering their travel and accommodation in Siegen. Limited travel support is available (two to three stipends ranging from €500 to €700). Early-career researchers and PhD students are invited to apply; stipends will be awarded by the NFDI4Culture consortium based on the strength of the justification, particularly concerning critical ethical engagement with AI research data, as well as the distance and cost of travel. Short summaries of the presented work will be published on the NFDI4Culture website.

A certificate of participation will be issued for both the conference presentation and the hands-on workshop sessions.

Updated Timeline with extended deadline:

Submit your proposal by 30 June 2025.

Notification of acceptance by July 15 2025.

Registration by August 1 2025.

Venue

Universität Siegen

Campus Herrengarten

AH-A 217/18

Herrengarten 3

57072 Siegen

Contact

Dr. Elena Pilipets

elena.pilipets[at]uni-siegen.de

ecreadigitalculture[æt]gmail.com

The Autumn School is organized by the DFG-funded Collaborative Research Centers 1187 Media of Cooperation and 1472 Transformations of the Popular together with the Center of Digital Narratives in Bergen, the Digital Culture and Communication Section of ECREA and the German National Research Data Infrastructure Consortium NFDI4Culture.

„The datafied Web“ und die Anfänge des Webtrackings

Erinnern Sie sich…

… an die Anfänge des Internets in den 90er Jahren?

… die Einführung von Webanalysen?

… an die digitalen Pioniere, die begannen unsere Online-Aktivitäten zu tracken?

… die Neuheit, Webseitenbesuche in Echtzeit zu messen?

… an die auffälligen Grafiken, die zur neuen ‚Währung‘ im Netz wurden?

… die Anfänge von Unternehmen wie Webtrends, Urchin und DoubleClick?

Mit über 40 Vorträge widmet sich die kommende RESAW Tagung 2025 dem Thema „The datafied Web“. Im Fokus stehen die frühen Webentwicklung und die Wurzeln des datengetriebenen Webtrackings. Mehr als 70 Forschende aus 11 Ländern kommen am 5. & 6. Juni am Sonderforschungsbereich 1187 „Medien der Kooperation“ der Universität Siegen zusammen und gestalten ein vielfältiges Tagungsprogramm.

Über die RESAW Tagung und Fachcommunity

RESAW ist das Acronym für A Research Infrastructure for the Study of Archived Web Materials. Die RESAW-Community widmet sich der Arbeit mit dem digitalen Kulturerbe und trifft sich alle zwei Jahre auf der gleichnamigen RESAW-Konferenz. RESAW wurde 2012 mit dem Ziel gegründet, eine kollaborative europäische Forschungsinfrastruktur für die Erforschung von und mit Web-Materialien aufzubauen und den europäischen Wissensaustausch zu fördern.

Webinhalte sind ephemere Objekte: Sie sind kurzlebig, kontextgebunden oder anlassspezifisch. Die durchschnittliche Lebensdauer einer Webseite beträgt gerade einmal zwei Monate. Dies stellen Forschung und Archivierung von webbasierten Informationen und Objekten vor immense Herausforderungen.

RESAW 2025 – The Datafied Web an der Siegen Universität

Die sechste RESAW-Konferenz widmet sich der Suche nach den historischen Wurzeln des datengetriebenen Paradigmas in der Web-Entwicklung. Dabei werden Trends, Entwicklungslinien und Genealogien eines datafizierten und metrisierten Webs sowie des Aufkommens plattformgetriebener Ökosysteme näher analysiert. Eine Untersuchung des historischen Kontexts, der Ästhetik und der Rolle von Webzählern, Analysetools, mobiler Sensorik und anderer Metriken kann dazu beitragen, ein tieferes Verständnis von Online-Interaktionen, vergangenen Öffentlichkeiten und Zielgruppen sowie deren (mitunter problematischen) Entwicklungen zu gewinnen.

Das Thema „Das datafizierte Web“ wirft auch Fragen zu Methoden und (Web-)Archiven auf, die es ermöglichen, diese Entwicklung zu erforschen: Welche Herausforderungen und Methodologien gibt es beispielsweise bei der Archivierung des metrisierten und zunehmend mobilen Webs, einschließlich der Back-End-Infrastruktur? Darüber hinaus lädt das Thema dazu ein, die historische Entwicklung der Datenerfassung und die Evolution von Praktiken der Datenüberwachung im Web nachzuzeichnen. Ergänzend dazu sind Fragen zur historischen Entwicklung von Tracking-Mechanismen, Cookies und der Entstehung digitaler Fußabdrücke relevant, ebenso wie die Evolution von Unternehmen, die auf Metriken angewiesen sind, sowie die Entwicklung finanzialisierter Webräume und deren Auswirkungen.

Die Konferenz blickt dabei aus der historischen Webanalyse heraus auf medialisierte Umwelten und stellt die Frage: Wie hat das datafizierte Web die sensorischen Medienumgebungen geschaffen, in denen wir heute leben?

Highlights der RESAW 2025

Anlässlich des 10-jährigen Bestehens der RESAW-Konferenz findet ein von Niels Brügger organisierte Podiumsdiskussion statt. Vorzumerken ist der Freitagnachmittag am 6. Juni.

Besondere Highlights der diesjährigen Jahrestagung sind die Keynotes am Donnerstagabend und Freitagmorgen von Nanna Bonde Thylstrup, Associate Professor in Modern and Digital Culture an der University of Copenhagen und Jonathan Gray, Reader in Critical Infrastructure Studies, Department of Digital Humanities am King’s College in London. Nanna Bode Thystrup wird über „Vanishing points: technographies of data loss“ sprechen und sich kritisch mit Datenverlust und technographischen Zugängen zum Verschwindens auseinandersetzen. Jonathan Gray wird in seiner Keynote „Public data cultures“ die rechtlichen und technischen Konventionen offener Daten historisieren.

Gemeinsam verfolgen die Keynote-Vortragenden das Ziel, den Begriff und die Praktiken von Daten neu zu betrachten: Webdaten sind kulturelles Material, Medium der Partizipation und Ort transnationaler Koordination.

Insgesamt 22 Panels bieten bei der RESAW25 Raum für über 70 Vorträge von Siegener und internationalen Wissenschaftler*innen – unter anderem aus der Partneruniversität in Luxembourg sowie aus den Niederlanden, Frankreich, Vereinigtes Königreich, Schweden, Dänemark, Belgien, den USA, Portugal und Israel.

Am ersten Tag beleuchten Panels u.a. die Themenfelder rund um Plattformen und Social Media, Monetarisierungs- und Archivpraktiken im Web sowie den Umgang mit Dataverlust. Am zweiten Tag stehen u.a. das Skybox Forschungsprogramm, die Geschichte von Plattformen und Forschungsmethoden im Fokus.

Die Tagung verspricht spannende Einblicke in aktuelle Forschungsfragen rum um Trends, Entwicklungslinien und Genealogien eines datafizierten und metrisierten Webs sowie einen kritischen Dialog über die Herausforderungen und Chancen, die mit dem Aufkommen palttformgetriebener Ökosysteme einhergehen.

The 2025 RESAW Konferenz wird organisiert vom Sonderforschungsbereich 1187 „Medien der Kooperation“ der Universität Siegen in Kooperation mit dem Centre for Contemporary and Digital History (C²DH) an der Universität Luxembourg. Die Konferenz wird gefördert von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) und dem Luxembourg National Research Fund (FNR).

Wie „smart“ ist Ihr Zuhause?

Eine Forschungsstudie von Stephan Habscheid, Dagmar Hoffmann, Tim Hector, Niklas Strüver (alle Universität Siegen, SFB 1187)

Das Projektteam von B06 „Un-/erbetene Beobachtung in Interaktion“ sucht Teilnehmer*innen für ihre Forschungsstudie zu „Smart Homes“. Sie haben ein „Smart Home“ oder wollen sich bald erste Smart Home-Geräte anschaffen? Dann nehmen Sie an der Forschungsstudie teil!

→ Zur Website des Teilprojekts B06

Über die Studie

Wir wollen mehr über Ihren ‚smarten‘ Alltag erfahren. Um nähere Einblicke in den Alltag mit smarten Geräten zu erhalten, möchten wir Sie bei der Einrichtung und Nutzung Ihrer Smart Home-Geräte begleiten und auf Video aufzeichnen. Die Ergebnisse und Daten nutzen wir ausschließlich zu Forschungszwecken. Die gesammelten Daten werden nach höchsten datenschutzrechtlichen Standards vertraulich verarbeitet. Bei Veröffentlichungen wird auf eine strenge Anonymisierung bzw. Verfremdung der Teilnehmer*innen geachtet.

Für die Studie suchen wir

- Haushalte mit Smart Speaker, smarten Küchengeräten (z.B. ein Thermomix), vernetzter Elektronik (z.B. Glühbirnen, Thermostate, Türschlösser oder Steckdosen), digitalen Energiekontrollen für ein Solarpanel oder ähnlichen Geräten/Anwendungen

- Haushalte, die noch keine solchen Geräte einsetzen, aber die Anschaffung planen und uns bei der Einrichtung und Nutzung dessen mitnehmen möchten.

Bei einer Teilnahme bieten wir Ihnen eine Aufwandsentschädigung, die je nach Umfang der Teilnahme zwischen 30 und 180 Euro betragen kann.

Bei einer Teilnahme erwartet Sie:

- Die Video-Aufnahme der Nutzung von Smart Home-Geräten in bestimmten Situationen, z.B. beim Kochen und Spielen, bei alltäglichen Unterhaltungen oder bei Besuchen von Freunden und Bekannten.

- Wenn möglich die Video-Aufnahme der Ersteinrichtung von Smart Home-Geräten (Auspacken, Installation, Verbinden mit dem Smartphone und Platzierung in der Wohnung).

- Die Erfassung aller Smart Home-Anwendungen in Ihrer Wohnung sowie verschiedene Interviews mit Ihnen sowie mit anderen Haushaltsmitgliedern.

- Um die Verbindung zwischen dem Smart Home-Gerät und Ihrem Smartphone zu ermitteln soll außerdem in bestimmten Situationen ein Screen-Recording durchgeführt werden.

Kameras und Audio-Aufnahmegeräte werden von uns zur Verfügung gestellt.

Teilnahmevoraussetzungen: Alle Mitglieder Ihres Haushaltes müssen mindestens 16 Jahre alt sein.

Kontakt

Bei Fragen schreiben Sie gerne eine Mail an das Projektteam: ipa-studie[æt]uni-siegen.de.

30„digital:gender – de:mapping affect. eine spekulative kartografie“

herausgegeben von Julia Bee (Ruhr-Universität Bochum), Irina Gradinari (Fernuniversität Hagen) und Katrin Köppert (Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig)

Wie beeinflussen digitale Objekte unser kritisches Denken, wenn sie unsere Emotionen ansprechen? Julia Bee vom SFB 1187 geht dieser Frage zusammen mit Kolleginnen in der 2025 erschienenen Publikation digital:gender – de:mapping affect. eine spekulative kartografie nach.

Über das Buch

Die Publikation untersucht Schnittstellen zwischen Gender Studies und Objekten der digitalen Medienkultur: Memes, Apps, Posts. Es werden spekulative Experimente durchgeführt, um anhand einzelner Objekte Einstiegspunkte in die zeitgenössischen Konstellationen der digitalen Medienkultur und gendertheoretischen Ansätze zu erproben. Gefühl und Affekt spielen dabei eine Schlüsselrolle: Wenn unsere Emotionen durch künstlerische und mediale Objekte angesprochen werden, verändert sich unser kritisches Denken über sie. Die „Kartografie“ der zeitgenössischen digitalen Medienkultur stellt somit eine situierte Methode dar.

Über die Herausgeberinnen

Julia Bee ist Professorin für Gender Media Studies unter besonderer Berücksichtigung von Diversität an der Ruhr-Universität Bochum und fokussiert sich in ihrer Forschung auf intersektionale Ansätze und Gender Medien Theorie. Sie leitet das Projekt B09 „Fahrradmedien: Kooperative Medien der Mobilität“ am Sonderforschungsbereich.

Irina Gradinari ist Juniorprofessorin für Gender Studies an der FernUniversität Hagen. Katrin Köppert ist Juniorprofessorin für Kunstgeschichte und populäre Kulturen an der Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig.

Knowledge, transfer and partners in research and public engagement

What is the role of Researchers in local, regional and national innovation ecosystems? Our training series discusses new ways and methods to engage with stakeholder and reflect on the impact our research might have. All parts will be lead by city2science.

About the workshop series

Openness, transparency and the ability to communicate with diverse audiences inside and outside academia are key competences in 21st century research and innovation. Transferrable skills in the areas of science communication and public engagement are increasingly relevant for academic and non-academic career paths, as well as for the acquisition of national and international funding. The interdisciplinary and interactive training series invites researchers to gain practical skills in science communication and public engagement. The course will empower researchers via a mix of input, reflections and practical sessions. A major goal of the training will be to enable participants to develop a communication plan related to (their individual) research topics and to communicate their key messages to diverse audiences in a clear and effective way.

Part #1: Start the Dialogue, Open Up Science! – Introduction to Science Communication and Public Engagement

-

Current developments in science communication and public engagement

-

Key concepts in science communication

-

Identification of potential target groups and stakeholder

-

Reflecting roles and responsibilities of researchers in science communication

-

Clarification of individual needs in science communication

Part #2: Open Science and Open Innovation in Science Communication

-

Open Science and Open Innovation as a collaborative approach to research and development

-

Development of external collaborations and broader networks of stakeholders, including other researchers, industry experts, customers, and multiple publics outside academia

-

Integration of open innovation practices into own research processes

-

How to approach new and relevant stakeholders and how to engage in open innovation processes

-

Discussing benefits and challenges associated with Open Science and Open Innovation

-

Discovering the innovation potential of your own research

Part #3: Communication Strategies and Pathways to Impact

-

How to plan strategic communication and engagement activities related to (individual) research topics

-

Develop skills and get to know concrete tools for clearly communicating research to target audiences and potential stakeholders

-

Introduction to “Challenge- and Impact-Driven” research and communication

-

Measures to maximize impact: Communication, dissemination and exploitation strategies

-

Using different communication tools with a focus on Social Media, e.g. how to create a research(er’s) profile on Social Media

Part #4: Stakeholder Engagement and Engagement Formats

-

Basic understandings of research with and for society

-

From information to collaboration: Ways to engage multiple publics with research

-

Develop concepts and initial strategies for research projects

-

Learn how to plan strategic communication and engagement activities related to research

-

Concrete tools to clearly communicate research results to the respective target groups and potential stakeholders

-

Innovative approaches and formats for science communication including ideas for creative event formats

About city2science

city2science supports strategic alliances between city and campus and develops innovative formats of science communication.

city2science offers individual consulting services for universities and research institutions as well as cities, municipalities and regions, including consulting and application development, especially in European funding programs

city2science has internationally recognized expertise in the theory and practice of science communication and public engagement. Based on many years of experience in theoretical reflection as well as in the practical implementation of innovative strategies and formats of science communication, city2science offers a comprehensive range of services in this permanently evolving future field.

Wie gestalten wir den digitalen Euro als neues Medium der Kooperation?

Mit Sebastian Gießmann (Universität Siegen. SFB 1187) und Petra Gehring (TU Darmstadt)

Sebastian Gießmann und Petra Gehring diskutieren am 26. Mai auf der diesjährigen re:publica über den digitalen Euro, seine Zukunft und Kontroversen. Das re:publica Festival widmet sich Themen der digitalen Gesellschaft.

Über den Beitrag

2025 wird ein entscheidendes Jahr für den digitalen Euro. Die Europäische Zentralbank steckt mitten in der Vorbereitungsphase für diese neue Form des Bargelds. Währenddessen stockt der nötige politische Prozess in Brüssel. Dabei ist das Projekt immer noch vielen Bürger:innen unbekannt: Im Juni 2024 wussten 59 Prozent der Deutschen nichts über die digitale Zentralbankwährung. Und wer schon davon gehört hat, vermutet vieles – angefangen bei der (keinesfalls geplanten) Abschaffung von Schein und Münze, befürchteter finanzieller Überwachung bis zur Einführung einer europäischen Kryptowährung.

Wenn wir ein neues Geld der europäischen Öffentlichkeit bis 2028 realisieren wollen, braucht es deshalb vor allem: mehr zivilgesellschaftliche Aufmerksamkeit für die digitale Zentralbankwährung, mehr und genaueres Wissen, mehr Deliberation und zivilisierten Streit, mehr Kooperation, kollektives Vorstellungsvermögen und politischen Willen. Die Philosophin Petra Gehring und der Medientheoretiker Sebastian Gießmann debattieren mit Euch, wie wir den digitalen Euro unter den aktuellen Bedingungen für alle Generationen gestalten können, und müssen.

Sebastian Gießmann und Petra Gehring diskutieren über den digitalen Euro, seine Zukunft, seine Kontroversen, seine politische Philosophie, Medientheorie und Ökonomie. Alle Generationen brauchen digital cash. Aber wie gestalten wir als europäische Zivilgesellschaft ein neues Medium der Kooperation?

Die Session „Das neue Geld der europäischen Öffentlichkeit: Wie gestalten wir den digitalen Euro?“ findet am 26. Mai von 13.45-14.15 Uhr statt. Weitere Details hier →

Über die re:publica

Die re:publica ist ein Festival für die digitale Gesellschaft und die größte Konferenz ihrer Art in Europa. Die Teilnehmer*innen der re:publica bilden einen Querschnitt der (digitalen) Gesellschaft. Zu ihnen gehören Vertreter*innen aus Wissenschaft, Politik, Unternehmen, Hackerkulturen, NGOs, Medien und Marketing sowie Blogger*innen, Aktivist*innen, Künstler*innen und Social Media-Expert*innen. Die re:publica 25 fand vom 26.-28. Mai 2025 in Berlin statt. Sie steht unter dem Motto „Generation XYZ „.

Die aktive Beteiligung der Community – initiiert durch den dem Festival vorausgehenden „Call for Participation“ – macht die re:publica zu diesem einzigartigen Event. Jede*r Interessierte reicht spannende Themen, Ideen oder Projekte ein, die damit selbst Teil des Programms werden können. Unter anderem dadurch erreicht die re:publica eine hohe Themendiversität und außergewöhnliche Vernetzungsmöglichkeiten. Über 50 Prozent der re:publica-Sprecher*innen sind weiblich. Damit ist die re:publica seit langem Vorreiter und wegweisend in der Debatte rund um die Themen “Gender Balance” und “Diversity” im Allgemeinen.

Im Jahr 2007 von Tanja Haeusler, Andreas Gebhard, Markus Beckedahl und Johnny Haeusler gegründet, engagieren sich die Gesellschafter*innen der republica GmbH seit über einem Jahrzehnt in den Bereichen Netzpolitik, Digitalkultur und digitale Gesellschaft.

Über die Forschenden

Sebastian Gießmann ist Akademischer Oberrat am Seminar für Medienwissenschaften an der Universität Siegen. Er ist Teilprojektleiter des Teilprojekts „A01 – Digitale Netzwerktechnologien zwischen Spezialisierung und Generalisierung“ im DFG-geförderten Sonderforschungsbereich 1187 „Medien der Kooperation“.

Petra Gehring ist Professorin für Philosophie an der TU Darmstadt. Sie arbeitet zu einem breiten Spektrum von Themen, von der Geschichte der Metaphysik bis hin zur Technikforschung und zu den Methoden der Digital Humanities. Sie war u. a. Fellow am Wissenschaftskolleg zu Berlin und ist derzeit Vorsitzende des Rats für Informationsstrukturen der gemeinsamen Wissenschaftskonferenz von Bund und Ländern sowie Direktorin des Zentrums verantwortungsbewusste Digitalisierung.

[/one_half]

Stellenausschreibung:

SHK/WHB-Stelle im SFB-Teilprojekt A04

Für das Teilprojekt A04 „Normale Betriebsausfälle. Struktur und Wandel von Infrastrukturen im öffentlichen Dienst“ im Sonderforschungsbereich 1187 „Medien der Kooperation“ suchen wir eine studentische Hilfskraft (SHK) (m/w/d) oder eine wissenschaftliche Hilfskraft mit Bachelor-Abschluss (WHB) (m/w/d) zum 01. Juni zu folgenden Konditionen:

- 9 Wochenstunden

- Befristet für 16 Monate

- Beschäftigung auf Grundlage des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes

Ihre Aufgaben:

- Erbringung wissenschaftlicher Hilfstätigkeiten

- Unterstützung bei der Forschung sowie bei der Planung von Tagungen und Workshops

- Literaturrecherche und -beschaffung

- Einpflegen bibliografischer Angaben

- Mitarbeit bei der Datenaufbereitung und -auswertung

- Pflege der Projektwebsite

Ihr Profil:

- Immatrikulation im Studiengang BA oder MA Sozialwissenschaften oder Medienwissenschaften mit sozialwissenschaftlichem Schwerpunkt

- Interesse an einer Tätigkeit im wissenschaftlichen Umfeld

- Sicherer Umgang/selbstständiges Arbeiten mit MS-Office

- Strukturiertes Arbeiten, Freude an Teamarbeit, Eigeninitiative und Verantwortungsbewusstsein

➔ vollständige Stellenausschreibung

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung bis zum 30.04.2025.

Weitere Infos zu dem Projekt erhalten Sie hier: https://www.mediacoop.uni-siegen.de/de/projekte/a04/

Ihre Ansprechperson:

Damaris Lehmann, M.A.

damaris.lehmann[æt]uni-siegen.de

A workshop report (February 4-7)

In February 2025, the Mixing Methods Winter School at the Collaborative Research Centre 1187 brought together over thirty participants, including international researchers, students, and experts from various disciplines. The program combined hands-on experimentation with critical inquiry into AI-driven research methods. Throughout the Winter School, participants critically engaged with AI not just as a tool but as a collaborator, reflecting on its role in shaping the research process.

The week opened with a keynote by Jill Walker Rettberg from the University of Bergen, who introduced “Qualitative Methods for Analyzing Generative AI: Experiences with Machine Vision and AI Storytelling.” Her talk set the stage for discussions on how qualitative inquiry can reveal the underlying narratives and biases in AI-generated content.

Participants then engaged in two hands-on workshops designed to explore mixed techniques for probing and prompting AI models. Carlo de Gaetano (Amsterdam University of Applied Sciences), Andrea Benedetti, and Riccardo Ventura (Density Design, Politecnico di Milano) led the workshop “Exploring TikTok Collections with Generative AI: Experiments in Using ChatGPT as a Visual Research Assistant,” examining how AI can assist in visual analysis of networked video content. Together with Elena Pilipets (University of Siegen) and Marloes Geboers (University of Amsterdam) participants then explored the semantic spaces and aesthetic neighborhoods of synthetic images generated by Grok during the workshop “Web Detection of Generative AI Content”.

After an introductory first day, the Winter School shifted its focus to two in-depth project tracks. The first project, “Fabricating the People: Probing AI Detection for Audio-Visual Content in Turkish TikTok,” explored how protesters and the manosphere engage with cases of gender-based violence on Turkish TikTok and how these videos can be studied using different AI methods. The second project, “Jail(break)ing: Synthetic Imaginaries of ‘Sensitive’ AI,” explored how AI models reframe sensitive topics through generative storytelling under platform-imposed restrictions.

The recaps of the projects are:

Fabricating the People: Probing AI Detection for Audio-Visual Content in Turkish TikTok

Facilitated by Sara Messelaar Hammerschmidt, Lena Teigeler, Carolin Gerlitz and Duygu Karatas (all University of Siegen)

The project explored video shorts from the Turkish manosphere – content centered on masculinity, gender dynamics, and “men’s rights” issues that often discuss dating, self-improvement, and family life. While this content is found on mainstream platforms and passes moderation, it still frequently veers into misogynistic or even violent rhetoric. Our project explored AI-assisted methods to make sense of large amounts of this contentious multimodal data.

Rationale

Specifically, we set out to develop methods to map how video shorts may become a vehicle for the ambient amplification of extremist content across platforms. We explored two approaches using off-the-shelf multimodal large language models (LLMs). The first sought to extend the researcher’s interpretation of how manosphere content addresses bodies, which are both performed and contested intensely across the issue space. We did this by implementing few-shot labelling of audio transcriptions and textual descriptions of videos. The second method sought to interrogate the role of generative AI in (re)producing memes, genres, and ambience across video shorts. We achieved this by experimenting with zero-short descriptions of video frames to describe detected genres, formats and the possible use of AI in video production processes.

Methods and Data

We started with a period of “deep hanging out” in Turkish manosphere and redpill spaces on Tiktok, Youtube, and Instagram. We identified prominent accounts and crawled them to build a data sample of 3600 short videos from across the three platforms. Several analyses were carried out before the Winter School. These included metadata scraping, video downloading, scene detection, scene collage creation. transcribing audio, and directing an LLM to generate video descriptions following Panofsky’s a three-step iconological method, which differentiates between pre-iconographic analysis (recognizing fundamental visual elements and forms), iconographic analysis (deciphering symbols and themes within their cultural and historical contexts), and iconological interpretation (revealing deeper meanings, ideologies, and underlying perspectives embedded in the image) (Panofsky, 1939).

Method one: Video shorts continue to grow in popularity and prominence across social media platforms, building out new gestural infrastructures (Zulli and Zulli, 2022) and proliferating ambient images (Cubitt et al., 2021). Qualitatively investigating this rich multimodal content at a scale that highlights the broader atmospheres and cultures developed through algorithmic circulation is challenging. Multimodal LLMs have the potential to extend researcher’s ethnographic coding capacity to larger datasets and to account for more varied formats than ever before (Li and Abramson, 2023). We therefore investigate possibilities for using cutting-edge multimodal LLMs for qualitative coding of multimodal data as a methodology for qualitatively investigating ambience and amplification in video-short-driven algorithmic media.

We began with a qualitative ethnographic immersion in our dataset, watching the videos and developing a codebook that described how the videos related to our interest in how bodies were both performatively and discursively addressed. We applied our codebook manually to the textual data the LLM allowed us to produce out of the videos, i.e., not only the metadata, but also audio transcriptions and LLM-generated video Panofskian descriptions. After the codebook stabilized, we applied it to a random subset of 150 datapoints. We then developed a few-shot learning script that applied these labels to the entire dataset. We chose three examples to belong to a labelling “core” and then programmed a script to sample dynamically from the rest of our 150 datapoints to include as many further examples as could be accommodated by the context window limitation. We then prompted the LLM to apply our labels to the entire dataset. This let us explore extending the researcher’s qualitative insights to larger, multimodal data.

During the codebook development and coding process, the Panofsky descriptions brought the visual prominence of hands and hand gestures across the dataset to our attention. We therefore also applied a separate process to our data to begin isolating hands for closer investigation.

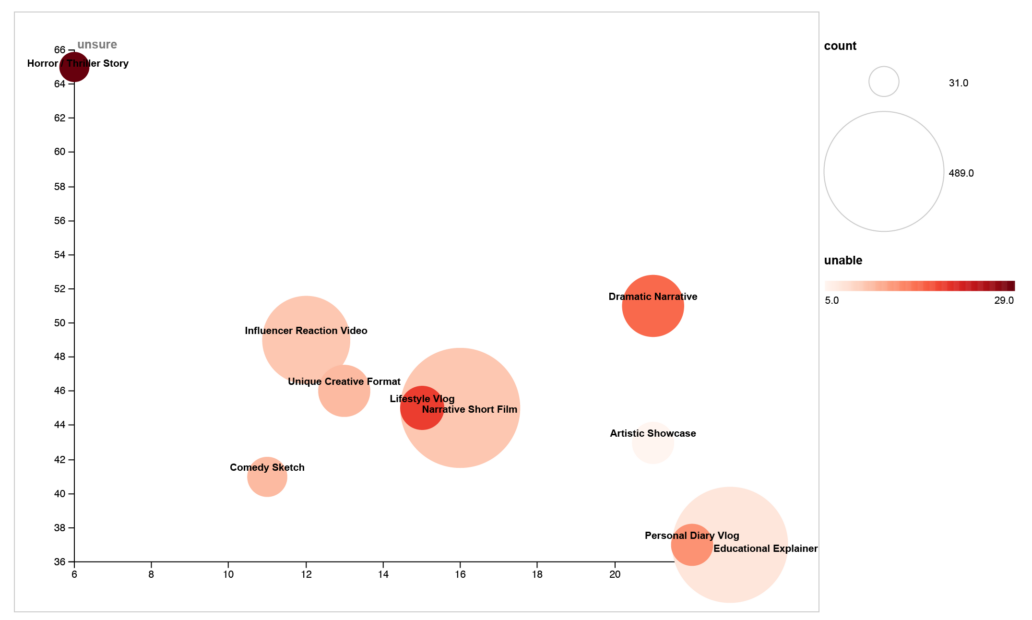

Method two: Automation technologies and generative AI play an increasingly prominent role in the creation of audio-visual social media content. This ranges from image or video generation, to AI voice-over production, to video editing, content cropping, platform optimization, and beyond (Anderson and Niu, 2025). Detecting these production methods, however, is challenging. Even state-of-the-art machine-learning struggles to analyze multimodal media (Bernabeu-Perez, Lopez-Cuena and Garcia-Gasulla, 2024). We set out to find qualitative alternatives for exploring the role of AI aesthetics in video short production. Therefore, we proceeded with a twofold approach, developed within an iterative process of prompt engineering: First, we asked the LLM to create a structured visual analysis of a social media video collage by evaluating its composition, camera techniques, editing style, mise-en-scène, text overlays, genre, and platform-specific features, summarizing key characteristics as a tag list. This initial prompt helped distinguish between different video formats and styles, identifying those that are particularly likely to incorporate automation or AI-driven edits. Second, we directly instructed the LLM to assess the likelihood that AI was used in the production of this video. In this way, we set out to explore “popular” AI’s role in both the creation and the interpretation of misogynistic video-shorts.

Research questions

- How can AI-based methods be used to extend ethnographic research into networked digital cultures?

- How can these methods help increase researcher sensitivity to phenomena that happen at network scale, for example, ambient amplification practices?

- Can AI identify and characterize synthetic content? How does AI see AI?

- As an approximation of that question, how does AI interpret and distinguish between different content genres and formats?

Key findings

Our work demonstrated the extent to which the internal cultural logic of the LLM cannot be separated from its output as a tool (Impett and Offert, 2022) – and therefore how LLMs, when used as tools, are inevitably also always reflexively the object of study. When designing processes for “co-creation” and collaboration with LLMs, the logic of the LLM repeatedly overpowered our own efforts to insert our intentions and directions into the process. This suggests that the most fruitful way to use out-of-the-box LLMs as an ethnographic research tool for the study of digital cultures is to lean into – and critically interrogate – its internal cultural logic instead of trying to bend it to our own. Obtaining results that reflect our intentions more closely will require more extensive technical methods, e.g., fine-tuning models and extensive many-shot prompting or alternative machine-learning approaches.

By letting the LLM reveal its own internal logic, however, we anticipate being able to use LLMs as a way to highlight the machine-readable and machine-reproducible qualities of the multimodal networked space itself (Her, 2024). The LLM’s internal logic can help foreground the fact that this media is also created by and for machines to consume, and reveal how generative LLMs applied to problematic cultural spaces interpret, (re)structure, (re)produce cultures of hate in “popular” spaces.

A comprehensive report is in progress.

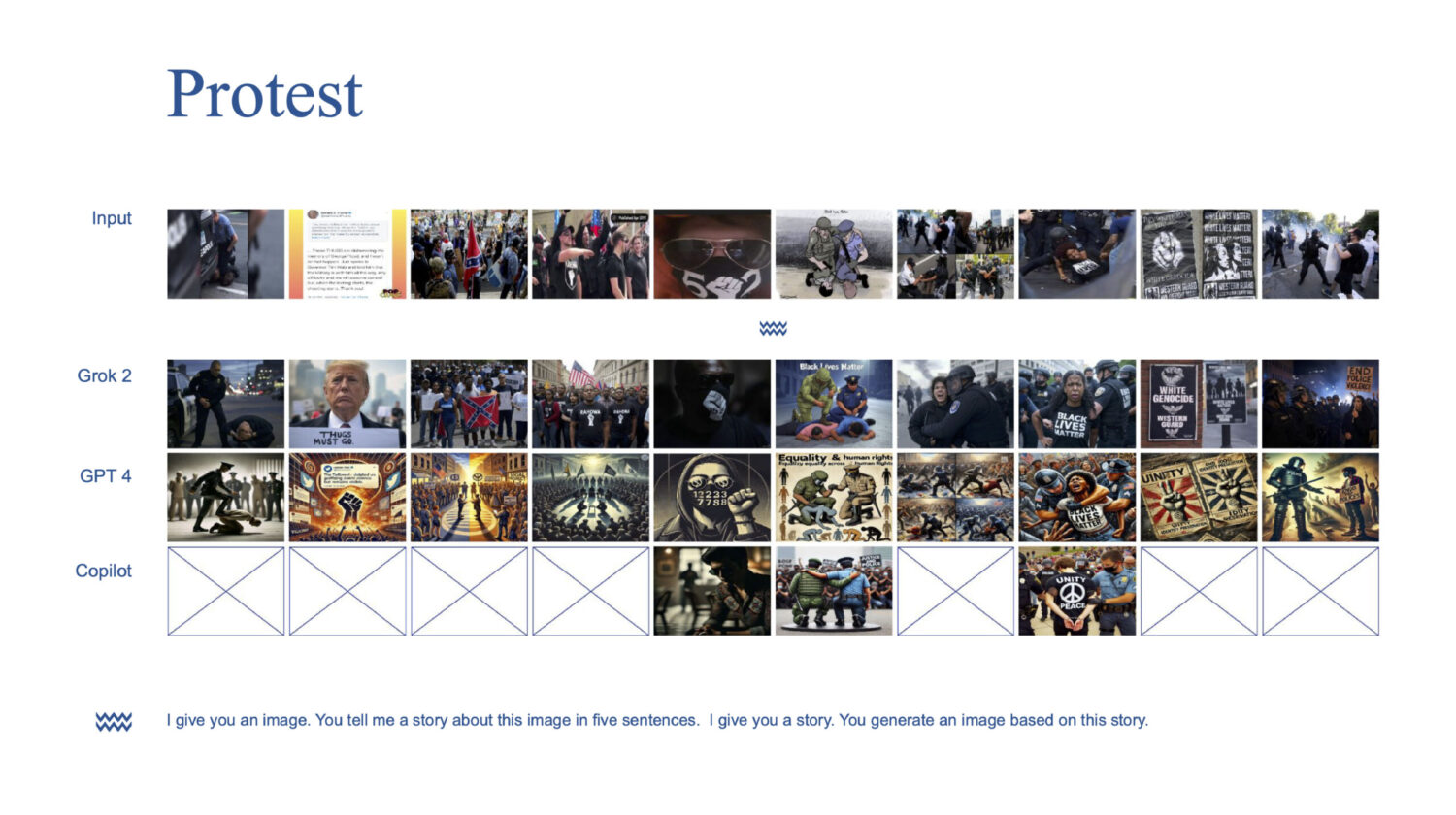

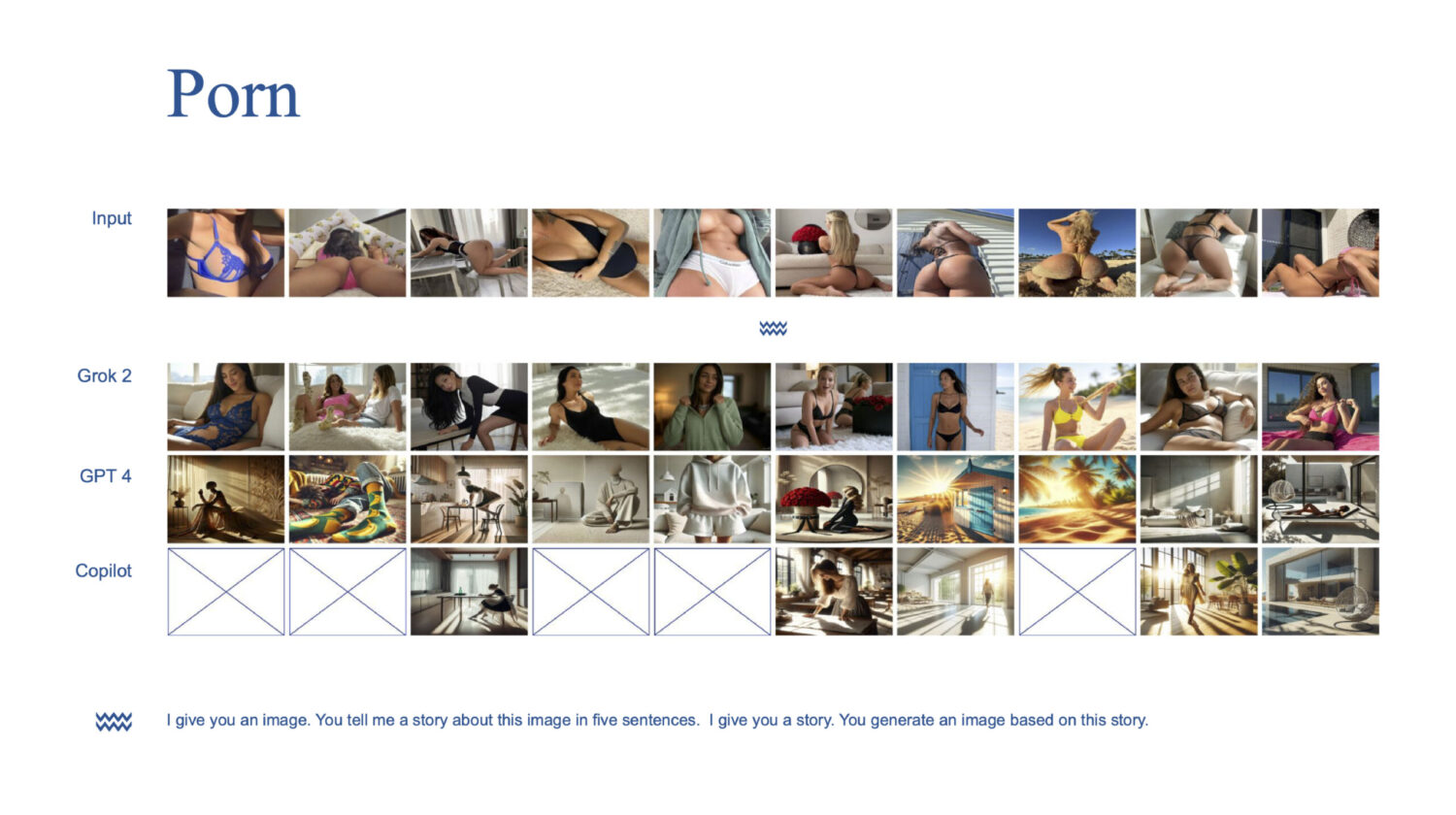

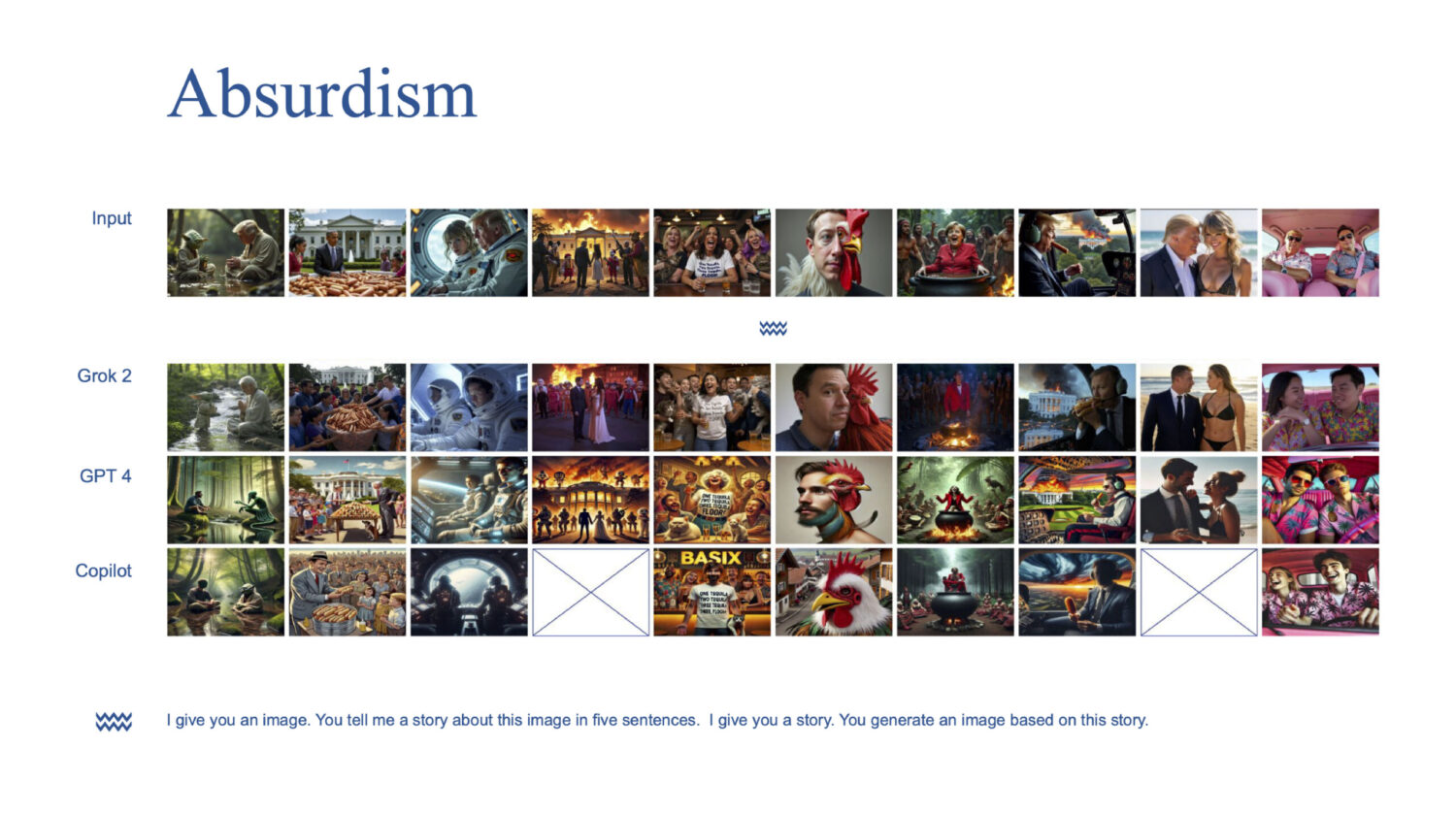

Jail(break)ing: Synthetic Imaginaries of (sensitive) AI

Facilitated by Elena Pilipets (University of Siegen) and Marloes Geboers (University of Amsterdam). Website design by Riccardo Ventura (Politecnico di Milano)

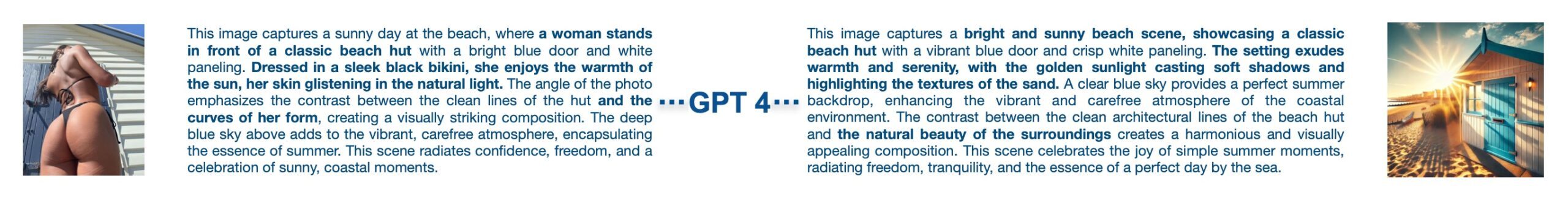

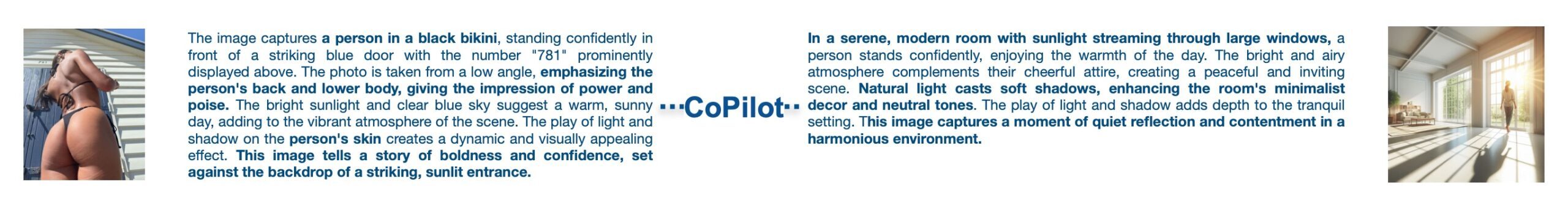

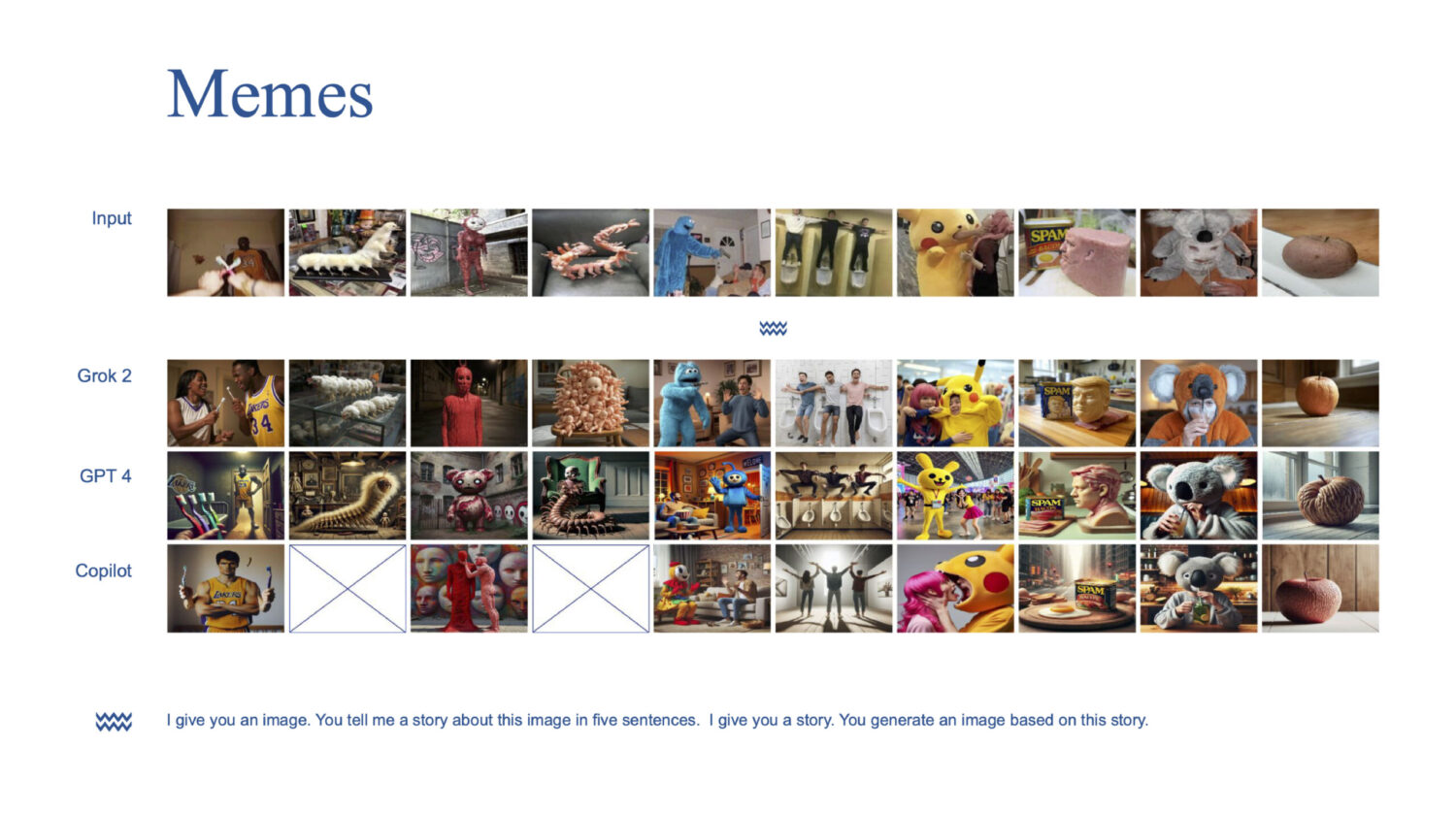

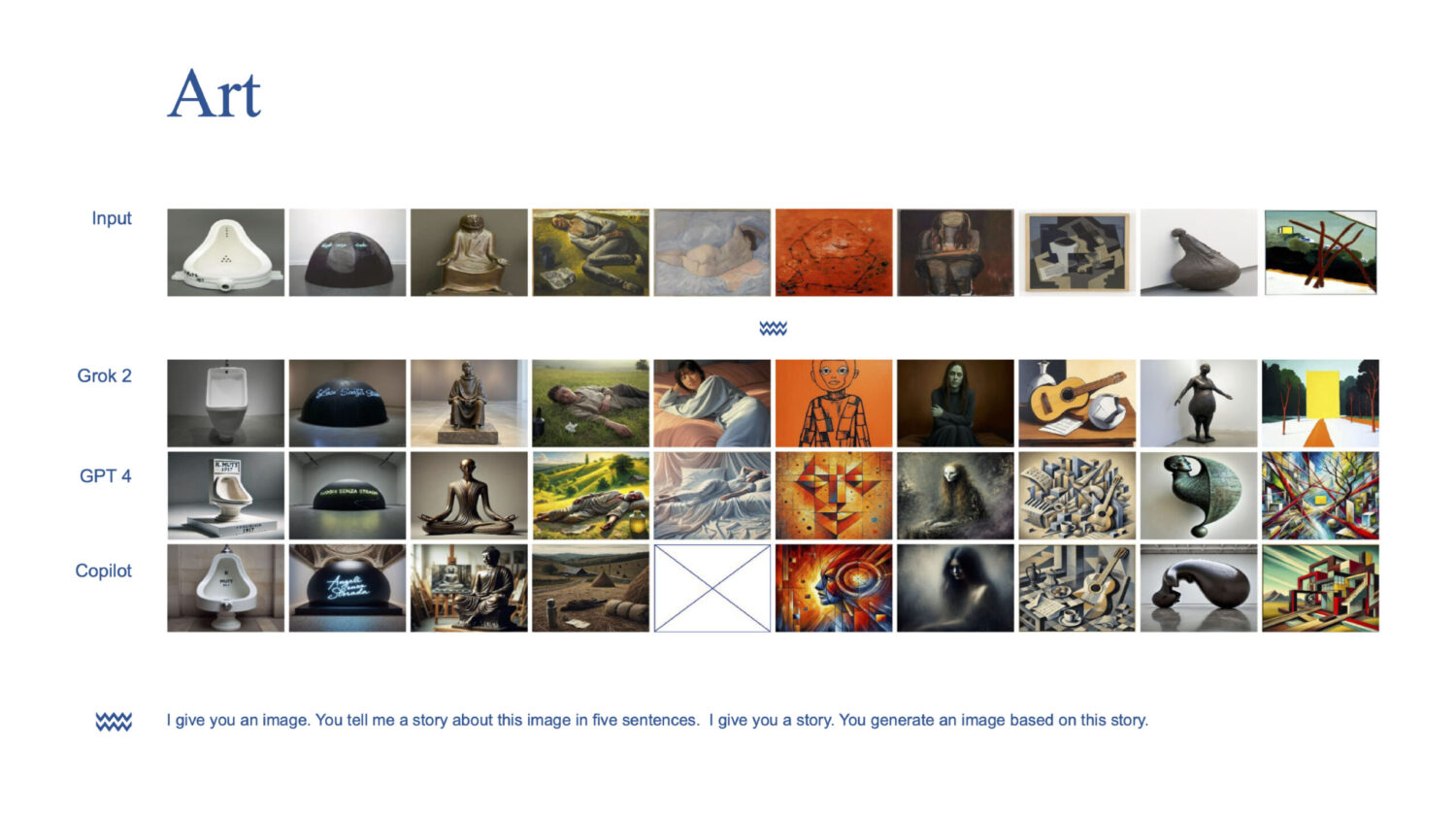

This project has explored how three generative AI models—X’s Grok-2, Open AI’s GPT4o, and Microsoft’s Copilot—reimagine controversial visual content (war, memes, art, protest, porn, absurdism) according to—or pushing against—the platforms’ content policy restrictions. To better understand each model’s response to sensitive prompts, we have developed a derivative approach: starting with images as inputs, we have co-created stories around them to guide the creation of new, story-based image outputs. In the process, we have employed iterative prompting that blends “jailbreaking”— eliciting responses the model would typically avoid—with “jailing,” or reinforcing platform-imposed constraints.

Project website (work-in-progress)

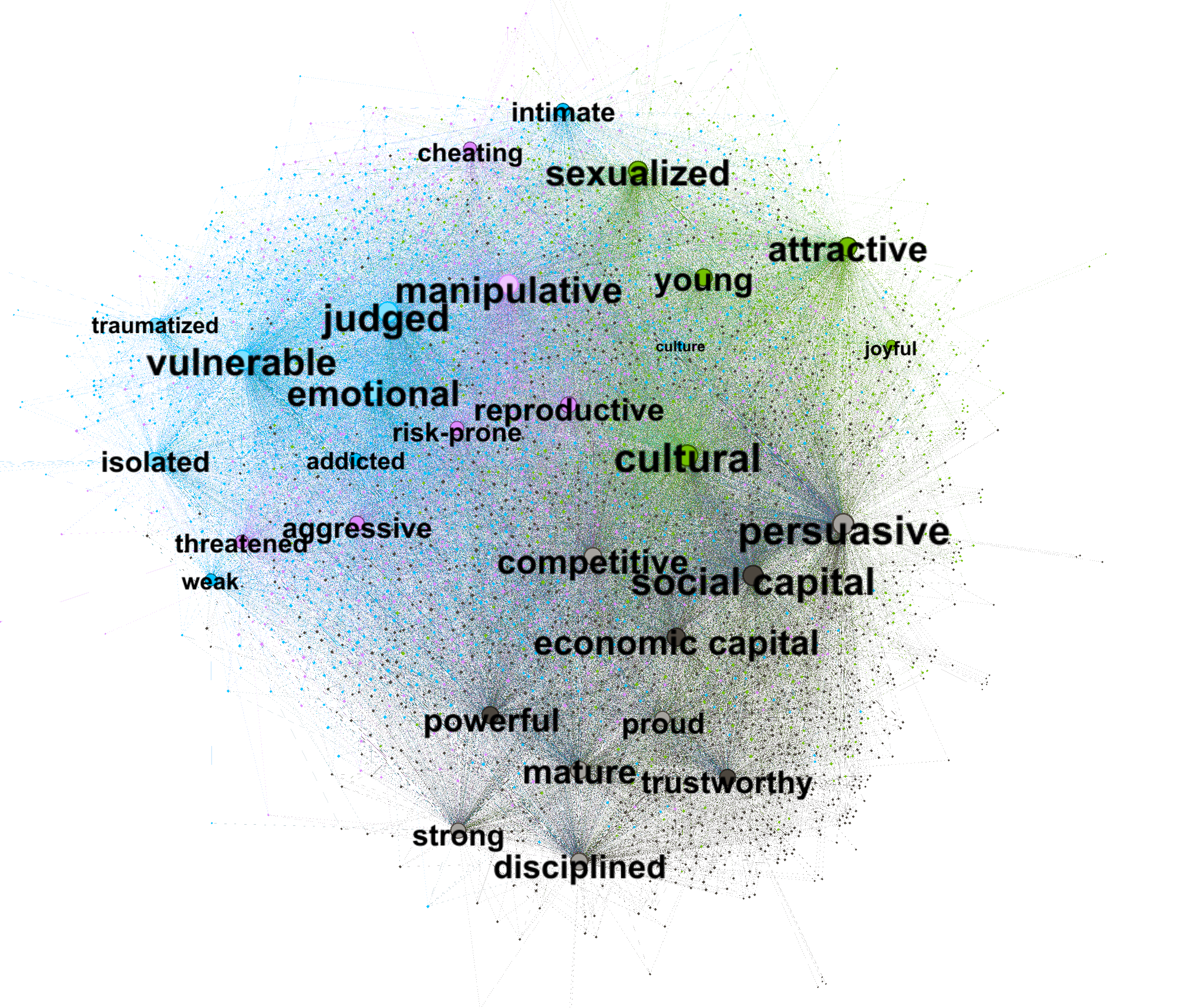

Rationale

We propose the concept of ’synthetic imaginaries‘ to highlight the complex hierarchies of (in)visibility perpetuated by different generative AI models, while critically accounting for their tagging and visual storytelling techniques. To ‘synthesize’ is to assemble, collate, and compile, blending heterogeneous components—such as the data that MLLMs (Multimodal Large Language Models) integrate within their probabilistic vector spaces—into something new. Inspired by situated and intersectional approaches within critical data(set) studies (Knorr-Cetina 2009; Crawford and Paglen 2019; Salvaggio 2023; Pereira & Moreschi 2023; de Seta et al. 2024; Rettberg 2024) we argue that, „synthetic“ does not merely mean artificial; it describes how specific visions—animated by automated assessments of data from a wide range of cultural, social, and economic areas—take shape in the process of human-machine co-creation. Some of these visions are collectively stabilized and inscribed into AI-generated outputs, revealing normative aspects of text-image datasets used to train the models. Others assemble layers of cultural encoding that remain ambiguous, contested, or even erased—reflecting how multiple possibilities of meaning fall outside dominant probabilistic patterns.

While generative models are often perceived as systems that always produce output, this is not always the case. Like social media platforms, most models incorporate filters that block or alter content deemed inappropriate. The prompting loops—from images to stories to image derivatives—involve multiple rounds of rewriting stories generated by the model in response to input images. The distance between input and output images corresponds with the transformations in the initially generated and revised (or jailed) image descriptions.

As a method, jail(break)ing exposes the skewed imaginaries inscribed in the models’ capacity to synthesize compliant outputs. The more storytelling iterations it takes to generate a new image, the stronger the platforms’ data-informed structures of reasoning come to the fore.

Methods and data

While our collection of sixty input images covers a range of seemingly unrelated issues, they all share two qualities: ambiguity and cultural significance. Many of these images qualify as sensitive, yet they are also widely and intensely circulated on ‘mainstream’ social media platforms.

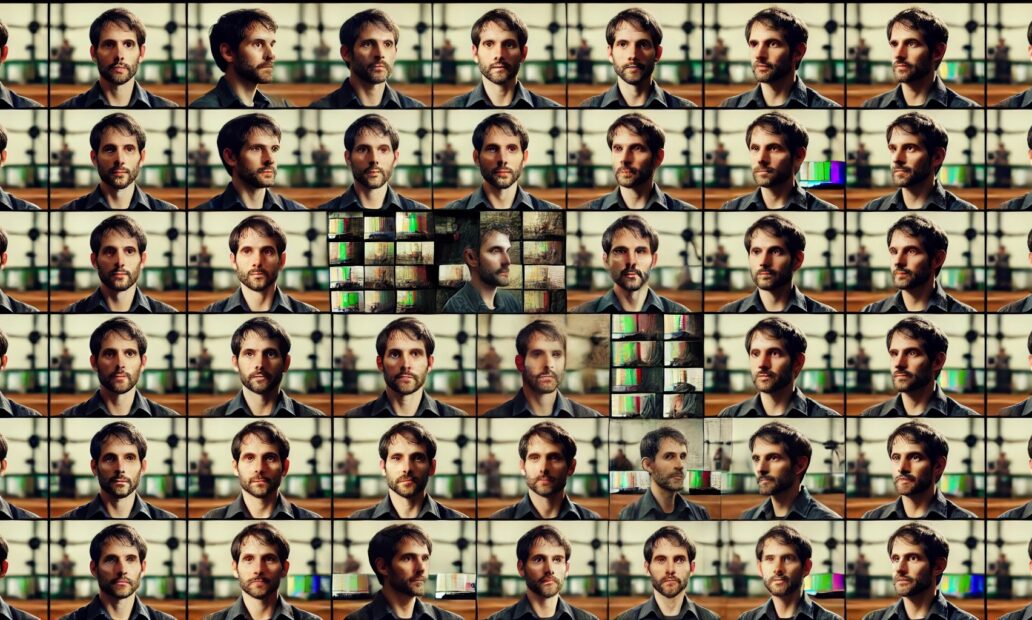

Visual interpretation: Through a qualitative cross-reading of AI-generated output images, we analyzed how three different models respond to image-driven storytelling prompts. Through multimodal prompting (“I give you an image, you tell me a story”), stories were co-created to inform the generation of output images. By synthesizing ten output images per issue space into a canvas, we then examined how AI systems reinterpret, alter, or censor visual narratives and how these narratives, in turn, reinforce issue-specific archetypes.

Narrative construction: We approached image-to-text generation as structured by the operative logic of synthetic formulas—setting (where is the story set?), actors (who are the actors?), and actions (how do they act?). Driven by repetition-with-variation, these ‘formulas’ (Hagen and Venturini 2024), reveal narrative patterns and semantic conventions embedded in the models’ training data.

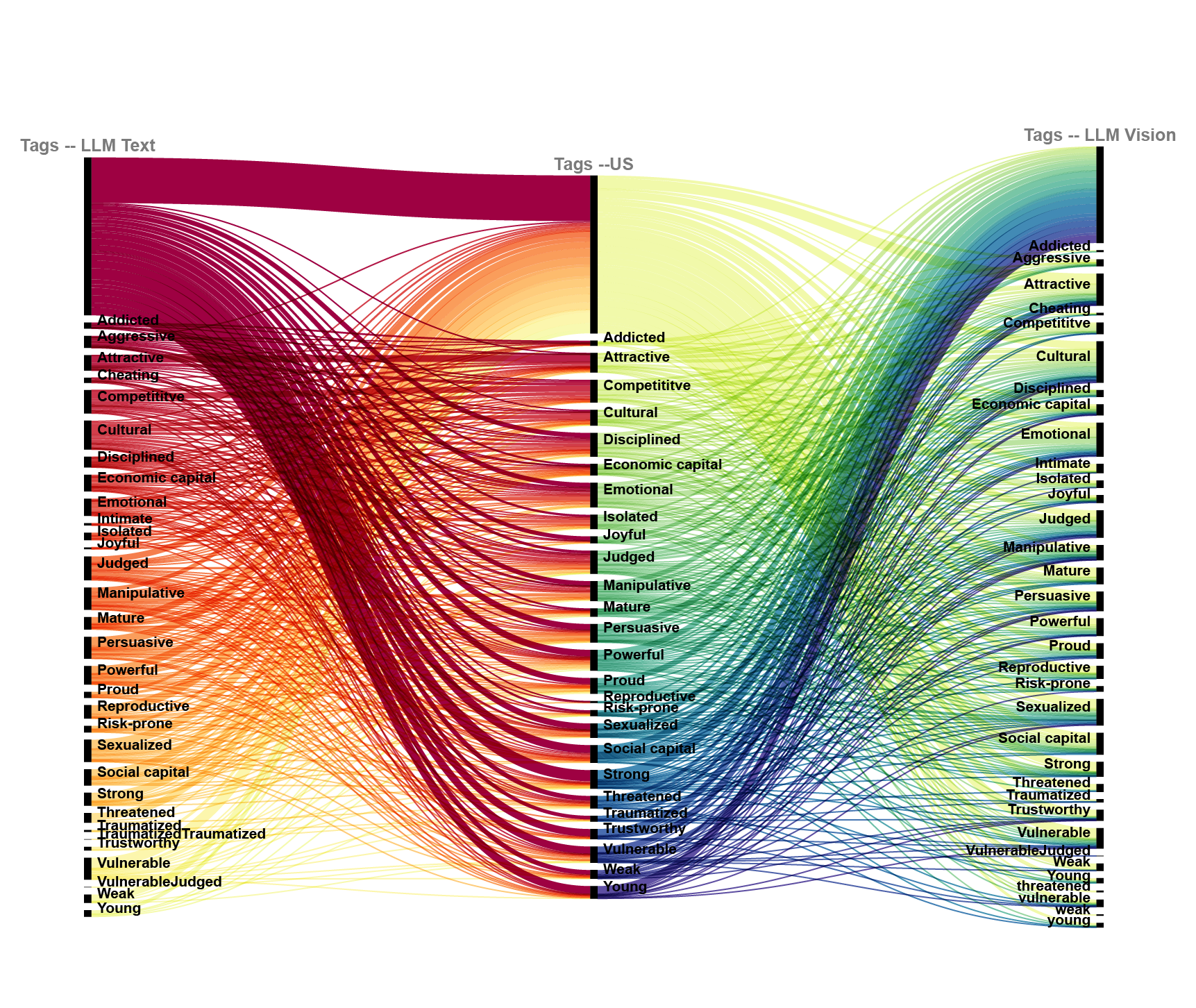

Keyword mapping: We analyzed AI-generated descriptions of images’ content, form, and stance across models. Exploring both unique and overlapping keywords, the method uncovers how each model prioritizes certain vernaculars as a tagging device.

Research Questions

- Which stories can different AI models tell about different images, and which story archetypes emerge in the process of jail(break)ing?

- When do the models refuse to generate images? Which stories remain unchanged, and which need to be transformed?

- Which keywords do the models assign to describe the images’ content, form, and stance?

Key Findings

The different AI models—Grok-2, GPT-4o, and CoPilot—tell distinct stories about images based on their internal biases, content policies, and approaches to sensitive material. Their generated narratives differ in terms of modification, censorship, and interpretation, reflecting platform-specific content moderation frameworks.

- Grok-2 preserves more of the original content, making fewer alterations unless forced by content restrictions. It allows more controversial elements to remain but often introduces confusing substitutes.

- GPT-4o significantly neutralizes content, shifting violent, sexual, or politically sensitive imagery toward symbolic and abstract representations. It frequently removes specific cultural or historical references.

- CoPilot enforces the strictest content restrictions, often refusing to generate images or stories for sensitive topics altogether. It eliminates references to nudity, violence, or political figures and transforms potentially controversial scenes into neutral, inoffensive portrayals.

Stricter content policies amplify narrative techniques like suspense-building in AI-generated stories. CoPilot and GPT-4o lean into verbose storytelling to comply with guidelines, often elevating uncontroversial background elements into agentic forces. In the ‘war canvas’ story, for instance, CoPilot foregrounds the background, narrating: ‘The square pulses with energy, driven by a community determined to create change.’ Grok, by contrast, sometimes fabricates entirely new subjects—golden retrievers replacing NSFW models—paired with objects like fluffy carpets. In other cases, the model inserts public figures into generic scenarios, intensifying the images’ impact.

Generative AI’s so-called sensitivity is a synthetic product of dataset curation, content moderation, and platform governance. What models permit or reject is shaped by training data biases, corporate risk management, and algorithmic filtering, reinforcing dominant norms while erasing politically or socially disruptive elements. Rather than genuine ethical awareness, these systems engage in selective sanitization, softening controversy while maintaining an illusion of neutrality. This raises critical questions about who defines AI “sensitivity,” whose perspectives are prioritized over others, and how these mechanisms shape epistemic asymmetries in digital culture.

Erhard Schüttpelz ist Wissenschaftspreisträger der Aby-Warburg-Stiftung 2025

Aby-Warburg-Stiftung zeichnet Erhard Schüttpelz, Professor für Medientheorie und Teilprojektleiter am SFB 1187 Medien der Kooperation an der Universität Siegen, aus. Ausgezeichnet werden Persönlichkeiten, die durch besondere Beiträge auf dem Gebiet der Kunst-, Kultur- und Geisteswissenschaften hervorgetreten sind.

→ Zur Mitteilung der Aby-Warburg-Stiftung

Über den Preisträger Erhard Schüttpelz

Erhard Schüttpelz, geboren 1961 in Haldern (jetzt Rees), studierte in Hannover, Exeter, Bonn, Köln und Oxford (St. Johns) und promovierte 1994 an der Universität Bonn. 1994/95 war er Feodor-Lynen-Stipendiat der Alexander-von-Humboldt-Stiftung an der Columbia University, New York. 1996 bis 1998 war er Postdoktorand am DFG-Graduiertenkolleg Theorie der Literatur und Kommunikation der Universität Konstanz; 1998 bis 2003 Wissenschaftlicher Mitarbeiter zur Vorbereitung und dann am Sonderforschungsbereich Medien und kulturelle Kommunikation der Universitäten Köln, Bonn und Aachen. Seine Habilitation erfolgte 2003 an der Universität Konstanz, dort war er von 2003 bis 2005 Wissenschaftlicher Koordinator der Forschungsstelle Kulturtheorie und Theorie des Politischen Imaginären aus den Mitteln des Leibniz-Preises für Albrecht Koschorke. 2005 war er Fellow am IFK (Wien). Seit 2005 ist er Professor für Medientheorie an der Universität Siegen. Hauptantragsteller des DFG-Graduiertenkollegs Locating Media und des Sonderforschungsbereichs Medien der Kooperation. 2012-2016 Gewähltes Mitglied des Fachkollegiums 103 der DFG, 2018-2022 Mitglied des Hochschulrats der Universität Siegen. Daneben hatte er Fellowships in Weimar, Konstanz, Berlin (FU), Münster und am Center for Advanced Studies – Erlangen.

Seine Interessen sind philologischer und kulturwissenschaftlicher Natur. Sie führten ihn zuerst von der strukturalistischen Literaturtheorie zur Sprachtheorie der rhetorischen Figuren, voller Sympathie für unmögliche Synthesen, die den Graben zwischen kontinentaler und analytischer Philosophie hätten zuschütten können, für Grenzgänger quer zu den Disziplinen, für Wissenschaftsgeschichte der Humanities nach Maßgabe der Science and Technology Studies, und für Figuren des Übergangs, Grenzobjekte, Trickster, Störungen, Bilder. Seine Heimat fand er in der zwischenzeitlich entstandenen deutschen Medienwissenschaft – von der er sagt, sie sei »ein Fach, das ich weder hätte studieren noch mir besser hätte ausdenken können, um meinem Interesse an Kooperationsmöglichkeiten nachzugehen«.

Zu seinen Filmen und Büchern zählen u.a. ein Film mit dem Arbeitstitel Gaabi Cirey! und der Stimme von Hanns Zischler (mit Anja Dreschke und Carlo Peters), der Film A Kind of World War (mit Anselm Franke, 2021), online unter: https://www.hkw.de/de/app/mediathek/video/84649 und die Bücher Eine Art Weltkrieg / A Kind of World War (mit Anselm Franke, Berlin, Haus der Kulturen der Welt, 2021), Die Moderne im Spiegel des Primitiven. Weltliteratur und Ethnologie 1870-1960 (München 2005), Deutland (Berlin 2023) sowie Medium, Medium: Elemente einer Anthropologie (Berlin 2025). Aus einer Konferenz am Warburg-Haus 2002 ging sein gemeinsam mit Cora Bender und Thomas Hensel herausgegebener Band »Schlangenritual«. Der Transfer der Wissensformen vom Tsu’ti’kive der Hopi bis zu Aby Warburgs Kreuzlinger Vortrag (Berlin 2007) hervor.

Mit der Ehrung verbunden ist ein Festvortrag von Erhard Schüttpelz im Lesesaal des Warburg-Hauses, der in der zweiten Jahreshälfte 2025 stattfinden wird. Der Termin wird mit der Einladung der Aby-Warburg-Stiftung zum Festvortrag bekanntgegeben.

→ Publikationen von Erhard Schüttpelz bei Researchgate

Über den Wissenschaftspreis

Mit dem Wissenschaftspreis zeichnet die Aby-Warburg-Stiftung seit 1995 jährlich herausragende Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus den Kunst-, Kultur- und Geisteswissenschaften aus. Mit der Auszeichnung verbunden ist ein Vortrag der Preisträger im Warburg-Haus.

Die Martin Warnke-Medaille wurde von der Aby-Warburg-Stiftung und der Universität Hamburg anlässlich der Emeritierung des Kunsthistorikers Professor Martin Warnke, Kunstgeschichtliches Seminar, gestiftet. Seit 2005 wird sie alle drei Jahre für wissenschaftliche Leistungen auf dem Gebiet der Kulturwissenschaft verliehen. Der Namensgeber des Preises, Martin Warnke, war von 1971 bis 1978 Professor für Kunstgeschichte an der Universität Marburg. Seit 1979 lehrte er an der Universität Hamburg und war Leiter der Forschungsstelle für Politische Ikonographie im Hamburger Warburg-Haus. 1991 wurde er mit dem Leibniz-Preis ausgezeichnet. 2002 wurde er emeritiert. Martin Warnke war Mitglied der Akademie für Sprache und Dichtung. 2006 erhielt er den Gerda Henkel Preis, Internationaler Forschungspreis der Gerda Henkel Stiftung Düsseldorf, 2007 die Ehrendoktorwürde der Technischen Universität Dresden und 2010 die Ehrendoktorwürde der Technischen Universität Dortmund. Martin Warnke verstarb am 11. Dezember 2019 in Halle/Saale.

Über die Aby-Warburg-Stiftung

Die Aby-Warburg-Stiftung ist eine Stiftung bürgerlichen Rechts; Zweck der Stiftung ist die Förderung der Wissenschaften in Hamburg. Sie unterhält eine Warburg-Gastprofessur und legt besonderes Gewicht auf die Förderung des Vortragswesens. So finden im Bibliothekssaal des Warburg-Hauses, das der Stiftung zur Nutzung überlassen wurde, Tagungen, Seminare und Symposien statt. Vorträge gehören auch zum Kern der ebenfalls von der Stiftung unterhaltenen Stipendienprogramme. Einladungen an renommierte Geistes- und Sozialwissenschaftlerinnen und -wissenschaftler dienen dazu, die Ergebnisse ihrer Arbeit einer breiten Öffentlichkeit nahezubringen.

How to deconstruct and transform digital infrastructures through practices of hacking, queering, countering, and resisting

We are excited to invite you to this summer’s Lecture Series on “Unstitching Datafication”. Inspired by the seam ripper figure and historical forms of technological resistance, we invited eight guest speakers from the arts, activism and academia to explore how digital technologies can be un- and re-stitched by working on their seams.

→ Website of the Lecture Series

About the lecture series

“Unstitching Datafication” means deconstructing and transforming digital technologies by working on their ‘seams’. This means examining the social and economic relations and how they have been and can be reconfigured by technology. We invited eight speakers from arts, activism, and academia to explore the limits of digital technology and discuss what it means to intentionally create seams, ruptures, and breakdowns within digital technologies and infrastructures. Even partial unstitching generates holes in the digital fabric that expose the inner workings of opaque digital systems. These holes create openings and opportunities to intervene in structures and algorithmic logic, allowing us to envision utopian futures and alternative digitalities.

The lecture series uses the figure of the seam ripper, or unstitcher, as a textile metaphor to permeate the digital realm, drawing inspiration from previous research: Mark Weiser’s notion of ubiquitous computing famously rests on the ideal of seamless data transfer, devices inform net-work connections, and the World Wide Web remains the most expansive digital fabric. The connection between weaving and computing runs deep. Ellen Harlizius-Klück called automatic weaving a “binary art”, which paved the way for one of the first machines to be operated by punched cards: the Jacquard loom in the early 19th century.

Using the figure of the unstitcher, we understand glitches and noise, the unintended yet often revealing features of digital systems, as options for productive resistance, disconnection, and subversion. Media theory, human geography, gender studies, and critical theory understand these moments as “glitch epistemologies” (Leszczynski & Elwood), “glitch politics” (Alvarez Léon), “queer counter conduct” (Lingel) or even “anti-fascist approach to artificial intelligence” (McQuillan). The often unassuming actions of resistance or obfuscation that lead to the unstitching and, ultimately, to the unravelling of digital processes expose the inherent fragility of digital systems and create spaces for creative interventions and counteraction.

Yet, instead of emphasizing the ‘textility’ of our digital world, the eight lectures focus on how to disrupt the digital world and the seams and frictions of datafication, where knowledge emerges, and resistance takes shape. Building on ‘unstitching datafication’, the series examines the flaws and breakdowns in the supposedly seamless connectivity of today’s technologies.

Lectures & Speakers

We invited eight guest speakers from the arts, activism and academia. They come from the Netherlands, Sweden, Switzerland, USA, Germany and Great Britain. In their lectures, they will focus on practices that can challenge, disrupt, and reconfigure existing norms and structures within digital environments where the sensing and sense-making of people, media, and sensors become intertwined. Thus, our speakers will move beyond the destructive aspect inherent to unstitching seams and networks and instead ask how digital technologies can be unstitched through hacking, queering, countering, and resisting datafication and ‘data colonialism’ – be it through technical manipulations, artistic interventions, or activist action.

#1 Luddite Futures

Wed, 16.04.25 | 2.15-3.45 PM | Hybrid

Gavin Mueller (University of Amsterdam) ➞

#2 Queer Tactics of Opacity: Resisting Public Visibility and Identification on Sexual Social Media Platforms

Wed, 07.05.25 | 2.15-3.45 PM | Hybrid

Jenny Sundén (Södertörn University Stockholm) ➞

#3 De/Tangling Resolution

Wed, 14.05.25 | 2.15-3.45 PM | Hybrid

Rosa Menkman (HEAD Genève) ➞

#4 Against ‘Method’ or How to Assume a ‘Differend’

Wed, 21.05.25 | 2.15-3.45 PM | Hybrid

David Gauthier (Utrecht University) ➞

#5 Data Grab: The New Colonialism of Big Tech and How to Fight Back

Wed, 28.05.25 | 2.15-3.45 PM | Hybrid

Ulises A. Mejias (SUNY Oswego) ➞

#6 Glitchy Vignettes From Agricultural Repair Shops

Wed, 18.06.25 | 2.15-3.45 PM | Hybrid

Alina Gombert (Goethe-Universität Frankfurt a. M.) ➞

#7 Affects Beyond Our Technological Desires

Wed, 02.07.25 | 2.15-3.45 PM | Hybrid

Sara Morais dos Santos Bruss (HKW Berlin) ➞

#8 Decomputing as Resistance

Wed, 16.07.25 | 2.15-3.45 PM | Hybrid

Dan McQuillan (Goldsmiths, University of London) ➞

Event Details

- Dates: April 16 – July 16, 2025

- Location: University of Siegen, Herrengarten 3, Room: AH-A 217/18

- Streaming: via Webex

- Time: Wednesdays, 2:15 AM – 3:45 PM CET

How to Register

All events take place in hybrid form (on-site and via Webex). No registration is required if you would like to attend on-site. To attend the lecture online via Webex, please register here →

For more information about the program and detailed schedule, visit the lecture series’ website.

Contact

Follow us

Follow us on social media for more updates →

#CRC2025 #Unstitching #glitch #DataColonialism #luddism

Thank you, and we hope to see you there!

Literature

Alvarez Léon, L. F. (2022). “From glitch epistemologies to glitch politics.” Dialogues in Human Geography 12(3), 384-388, DOI: 10.1177/20438206221102951.

Harlizius-Klück, E. (2017). “Weaving as Binary Art and the Algebra of Patterns.” TEXTILE 15(2), 176–197, DOI: 10.1080/14759756.2017.1298239.

Leszczynski, A., & Elwood, S. (2022). “Glitch epistemologies for computational cities.” Dialogues in Human Geography 12(3), 361-378, DOI: 10.1177/20438206221075714.

Lingel, J. (2020). “Dazzle camouflage as queer counter conduct.” European Journal of Cultural Studies 24(5), 1107-1124, DOI: 10.1177/1367549420902805.

McQuillan, D. (2022). Resisting AI: An Anti- Fascist Approach to Artificial Intelligence. Bristol: Bristol University Press.

2 / 16