INF - Forschungsinfrastrukturen und deren Aneignung für qualitativ-interpretativ forschende Praxisgemeinschaften

Forschungsfokus der 2. Phase (2020 – 2023)

Projektleiter*innen:

Mitarbeiter*innen:

Assoziierte Mitarbeiter*innen:

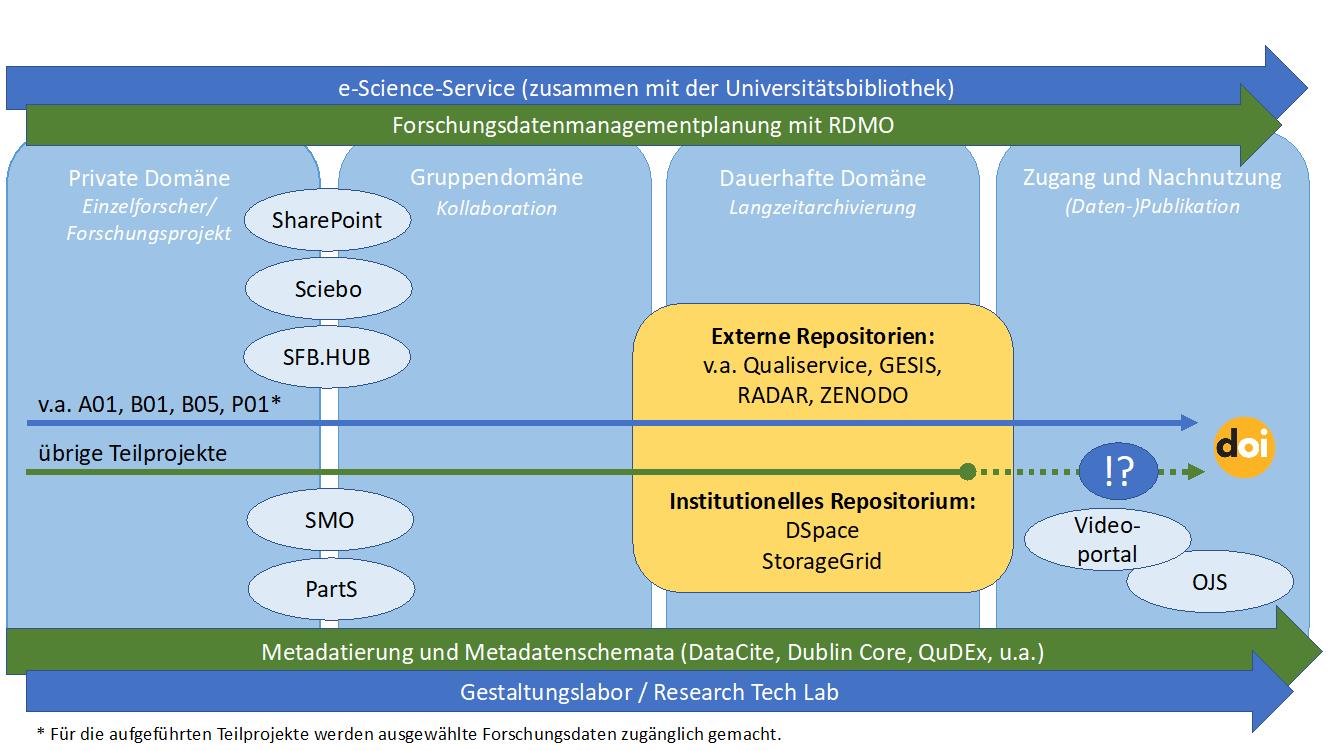

Abbildung 1: Zentrale Infrastruktur- und Servicekomponenten entlang des “Curation Domain Model” für das FDM im SFB 1187.

Nachdem grundsätzliche methodische und infrastrukturelle Herausforderungen der Datenerhebung und -verwaltung im Zentrum der ersten Phase standen, verfolgt INF als Service- und Infrastrukturprojekt in der zweiten Förderphase die reflektierte Umsetzung eines strukturierten FDM zwischen postulierten Empfehlungen und Open-Science-Idealen einerseits und den praktischen Belangen der Wissenschaftler*innen andererseits. Drei Innovationslinien bilden das Arbeitsprogramm des Teilprojekts INF für die zweite Förderphase:

- Ausbau des FDM um fachspezifische Lösungen

- Reflexion und Aneignungsunterstützung

- Aneignungsunterstützung weiterer digitaler Forschungs- und Datenpraktiken

1) Ausbau des FDM um fachspezifische Lösungen

In der zweiten Förderphase sollen die in Phase I implementierten bzw. adaptierten generischen Basisdienste und Infrastrukturen für das FDM weiter ausgebaut und insbesondere Verfahren entwickelt werden, die einheitliche und standardisierte Prinzipien für ein universitätsweites RDM mit fach- und projektspezifischen Anforderungen verbinden. Dabei kommt auch dem zentralen Unterstützungs- und Infrastrukturangebot der Universität Siegen ein zentraler Stellenwert zu. Hier sind insbesondere die Universitätsbibliothek (UB) und das Zentrum für Informations- und Medientechnologie (ZIMT) im Rahmen des gemeinsamen Service- und Beratungszentrum für E-Science-Infrastrukturen und deren Kooperationen universitätsintern und universitätsübergreifend zu nennen (fodako.nrw, fdm.nrw, ...).

Weiterhin werden Verfahren und Werkzeuge zur niedrigschwelligen, begleitenden Metadatenerfassung und -anreicherung evaluiert, (weiter-)entwickelt und angepasst (entlang von Leitlinien insbesondere des Rates für Sozial- und Wirtschaftsdaten (RatSWD) unter Bezug auf die Data Documentation Initiative (DDI), insbes. QuDEx, sowie den Vorarbeiten weiterer Fachgesellschaften), welche einzelne Forscher*innen sowie Kooperationszusammenhänge dabei unterstützen, Forschungsmaterialien anhand von flexiblen Metadaten und anderen Kontextinformationen bereits während des Forschungsprozesses zu strukturieren und zu organisieren. Eine besondere Rolle kommt hierbei unterstützenden Infrastrukturen – insbes. den DFG-geförderten Projekten QualiService und Sciebo.RDS, aber auch Eigenentwicklungen (s.u. „Aneignungsunterstützung“) - zu.

Um dem Ziel der gleichzeitigen Unterstützung von Forschungsprozess und Langzeitsicherung gerecht zu werden, umfassen die zu entwickelnden Verfahren neben eigenen bzw. idiosynkratischen, inhaltlich-analytischen Strukturierungen aus dem Forschungsprozess heraus auch generische sowie disziplin- und projektspezifische Strukturierungen aus (teil-)standardisierten Metadatenschemata der relevanten Fachcommunities, um eine spätere Sicherung der Forschungsdaten vorzubereiten.

2) Reflexion und Aneignungsunterstützung

Im Sinne einer praktischen Reflexivität sollen die Forschungs- und Datenpraktiken der Forscher*innen im SFB – v.a. vor dem Hintergrund disziplinärer Praktiken der epistemischen Praxisgemeinschaften sowie im Spannungsfeld mit den FDM-Anforderungen der Forschungsförderung – partizipativ und empirisch untersucht, reflektiert und diskutiert werden. Integrativ und begleitend zu den Service- und Infrastrukturarbeiten sollen die daraus resultierenden Einsichten direct in deren Auswahl, Entwicklung und Anpassung einfließen, um so Services, Infrastrukturen und Werkzeuge besser an die Bedarfe der Mitglieder und die Forschung im SFB anzupassen, aber auch wechselseitig Impulse für Weiterentwicklungen (digitaler) Methoden und Forschungspraxis sowie Forschungspolicy geben. Aneignungsprozesse der Werkzeuge und Verfahren durch die Forschenden sollen dabei, moderiert durch INF, im Mittelpunkt stehen.

Als kollektiver und partizipativer Prozess wird dieses Vorgehen im Gestaltungslabor (Research Tech Lab) fortgesetzt, indem empirische Erkenntnisse diskursiv und kontrastiv in der Gruppe reflektiert werden. Als Forum für die Exploration und Diskussion von (digitalen) Forschungs- und Datenpraktiken und der Aneignung von Forschungswerkzeugen und -infrastrukturen liegt der Fokus auf der Anwendung von Technologien für die Forschungspraxis sowie deren kritische Reflexion und Weiterentwicklung entlang der vielfältigen Forschungsvorhaben im SFB. Als Weiterentwicklung des Gestaltungslabors neben der bisher v.a. angestrebten Generierung von disziplinenübergreifenden Synergieeffekten wird das Gestaltungslabor in Kooperation mit P03 in der zweiten Förderphase stärker in die Spezifika und Nischen der Forschungsvorhaben im SFB eingebracht.

3) Aneignungsunterstützung weiterer digitaler Forschungs- und Datenpraktiken

Die entwickelte Austauschplattform und die Forschungswerkzeuge der ersten Förderphase werden erhalten, unterhalten und im Verlauf der zweiten Förderphase den emergenten Bedarfen der Forschungspraxis im SFB und den Zielen von INF angepasst. Die entwickelten Technologien werden weiterhin eingesetzt bzw. zur Verfügung gestellt und die Forschenden im Einsatz der Werkzeuge unterstützt, begleitet und notwendige Weiterentwicklungen vorgenommen.

- Basisinfrastrukturen wie Sciebo, SharePoint, RDMO, FoDaSi (Institutionelles Forschungsdatenrepositorium der Universität Siegen) dienen weiterhin als grundlegend Arbeitsplattformen und werden fachspezifisch ausgebaut (s.o.) und ggf. durch weiterer Plattformen ergänzt;

- Der „Research-Hub“ wird im Gestaltungslabor eingesetzt sowie als Infrastruktur der Aneignungsunterstützung, des Datenaustausches und der Datennachnutzung mobilisiert. Insbesondere wird durch neue Komponenten die Sichtbarkeit einzelner (möglicherweise abstrahierter statt ‚roher‘) Datenbestände erhöht, aber Sichtbarkeit und Zugang durch die Forschenden auch besser steuerbar gemacht. Das Problem mangelnder Netzwerkeffekte wird durch fortgeführte und weitere Kooperationen mit Anwendungspartnern angegangen (DFG-Graduiertenkolleg Locating Media, iSchool Siegen, weitere Seminaren der Universität und der COST Action 16121 „From Sharing to Caring: Examining Socio-Technical Aspects of the Collaborative Economy“). Daneben soll der Research-hub für die gestaltungsorientierten Projekte hinsichtlich seiner Eignung zur Konservierung von Praxis- und Kommunikationszusammenhängen mit Anwender*innen im Feld evaluiert werden und so die Nachnutzung von Daten unterstützen;

- Die Forschungswerkzeuge PartS 2.0 und Social Media Observatory werden in Kooperation mit P03 vorangetrieben. PartS 2.0 zur mobilen Datenerhebung und insbesondere zur Sammlung vielfältiger Handy-basierter Sensordaten wird für App Studies eingesetzt. PartS 2.0 baut unter anderem auf einem generischen Serverbackend für die Sammlung von Sensordaten aus verschiedensten Quellen auf, welches für weitere Studien, die auf die Erfassung von Sensordaten rekurrieren (z.B. im autonomen Fahren, bei Sprachassistenten oder dem Internet of Things; A03, A04, A05, A06, B05, B06 und B08), genutzt und angepasst werden kann. Das Social Media Observatory wird Teilprojekten, die Daten aus sozialen Medien erheben (A04, A05, B04, P03, evtl. weitere), zur Verfügung gestellt und ggf. an die konkreten Bedarfe angepasst.

Wichtige Werkzeuge und Plattformen:

- Research-hub: https://research-hub.social/ (Kontakt: research-hub@sfb1187.uni-siegen.de)

- RDMO: https://rdmo.e-science-service.uni-siegen.de/ (Kontakt: e-science-service@uni-siegen.de)

- FoDaSi: https://fodasi.e-science-service.uni-siegen.de/ (Kontakt: e-science-service@uni-siegen.de)

- Sciebo: https://uni-siegen.sciebo.de/ (Kontakt: support@zimt.uni-siegen.de)

- Sharepoint: https://www.zimt.uni-siegen.de/dienste/kollaborationsmanagement/ (Kontakt: support@zimt.uni-siegen.de)

- Social Media Observatory (Kontakt: inf-kontakt@sfb1187.uni-siegen.de)

- Parts 2.0 (Kontakt: inf-kontakt@sfb1187.uni-siegen.de)

Publikationen

Aktuell

Wulf, Volker, Volkmar Pipek, David Randall, Markus Rhode, Kjeld Schmidt und Gunnar Stevens, Hrsg. 2018. Socio-Informatics: A Practice-based Perspective on the Design and Use of IT Artifacts. First edition. Oxford, United Kingdom: Oxford University Press.